Episode 14 | Why Art and Culture? – Lin Tianmiao, Chen Jiaying, Tian Feiyu, Fu Jun

「玉河夜话」是跨学科思想交汇的Think Tank,每一期我们都相聚在北京老城中心的玉河,观天地享思维之乐。在这里,我们希望艺术、科学、设计、人文等学科的思想可以自由的展现和交融,也希望藉由学科之间最先锋的话题和我们独特的切入角度为大家带来启迪。在本期「玉河夜话」之前的三期,我们围绕科技引领变迁的相关话题,做了深入的探讨,直指科技与人类社会发展的核心问题。这次我们回归以艺术为切入点的话题——《艺文何为?》,意在从艺术家的最新创作谈开去,呈现艺术创作所涉及到的科技、人文、设计、哲学等学科之间的交相辉映,更是再一次探讨艺文与当今世界的关系,艺文世界的未来在何方。这一次选择从当代艺术家林天苗的作品出发,恰因她的最新创作受到了「玉河夜话」之人工智能和生物技术话题的启发,并且其新作品的思考方向与「玉河夜话」长久的坚持不谋而合,同时哲学家陈嘉映、北大政治经济学院傅军教授、尤伦斯当代艺术中心田霏宇馆长及现场的夜话朋友们则从人文、艺术、科学思考的各个纬度参与探讨。不论每一期「玉河夜话」有怎样的切入点,我们最终要追求的都是广纳各个学科的先锋人物,通过自由的辩论与相互的切磋,为看见世界未来的方向添上一束光亮。

—— 翁菱

科学统御下的艺术

翁菱:再一次代表天安时间和Georg Jensen感谢大家参加第十四期「玉河夜话」。之前的「玉河夜话」我们一直在讨论今天这个时代中科技、艺术、与人文的关系,聊过两次人工智能,一次生物科技。这一次我们回归艺术,聊一聊当下由科技驱动的社会变迁中艺术的现状与未来。

天安时间当代艺术中心创始人 翁菱

上个月天苗到我纽约的家聊天,深夜中突然拿出她最新的作品手稿。她是与我合作非常多的艺术家,一起做过几次大型展览,也是我看来最疯狂、也最有实现能力的一位当代女性艺术家,其能量超过我们绝大多数艺术家的想象。天苗身上特别有意思的一点是,作为一名女艺术家,她深挖自己内心各种思想和念头,包括疯狂。但这一次,在参加了几期「玉河夜话」后,她说前沿科技主题的夜话对她影响最大。最近她全力以赴做了一组新的作品,从艺术家的角度尝试直接与科学对话。“艺文何为?”是我们长期都在反问自己的问题,尤其在科技所引导的世界与人类的加速变革的今天。今晚由陈嘉映老师担当主持。谢谢大家。

陈嘉映

林天苗: 我其实是一个“科盲”。参加「玉河夜话」,有几次我的触动很大。我个人觉得科学发展到今天,它想代替艺术、代替文化、还想代替很多哲学方面的事情。这一点让我非常兴奋。须知今天我们(艺术家)还在这里“玩”情感,是很傻的感觉。我迫切想要了解他们(科学)到底是怎么回事、在做什么、如何思考世界。每一次科学「玉河夜话」,我都认真地记录科学家们的话,回去自习研究、查资料,可仍旧一头雾水!后来我想干脆我自己图图、写写、画画,尝试能走多远?试试艺术和科技能怎么跨界,能怎样弄到一块去?新作品就是这么开始的。

艺术家 林天苗

首先简单介绍一下我之前的作品和展览,方便大家有个基础的概念。我跟翁菱合作很久了,2011年在天安时间当代艺术中心前门23号到老地方是比较大的一次合作。那次展览是我过往那种爆发性的、直觉性的展览方式,充满了爆发力与激情,给人一种“这个人肯定是疯了!”的印象。

都一样,林天苗,2011,展览「一样」,彩色丝线、树脂骨骼、金属构件

之后我就在纽约的亚洲协会(Asia Society)做了名为“Bound UNbound”的个展,由Melissa Chiu策展。她关注我有十几年时间,那次展览,她逐渐剥丝抽茧,把我所有的工作一层层剥开,让我意识到我没有深入研究过身体这么大的一个话题。这也使我产生一种想法:一定要冷静下来,理智分析,看看自己的想法、自己的创作状态是什么样的状态。接下来的两年我冷却下来思考,我做了一些讨论“生与死”这种关系的作品。它们让我站到了一个旁观者的角度,用比较冷静的状态,以自然的、乐观的幽默好玩的心态去探索这种关系。

2015年我从上海的昊美术馆的“1.62M”个展,开始尝试利用机械转动。它所的自转与公转产生了一种类似“对话”的东西。这次展览我彻底告别了女性主义,把符号化的局限性和女性主义的帽子彻底摘掉,让我能够带着幽默感去谈论很严肃的话题,把我从过去的桎梏中彻底释放出来了。

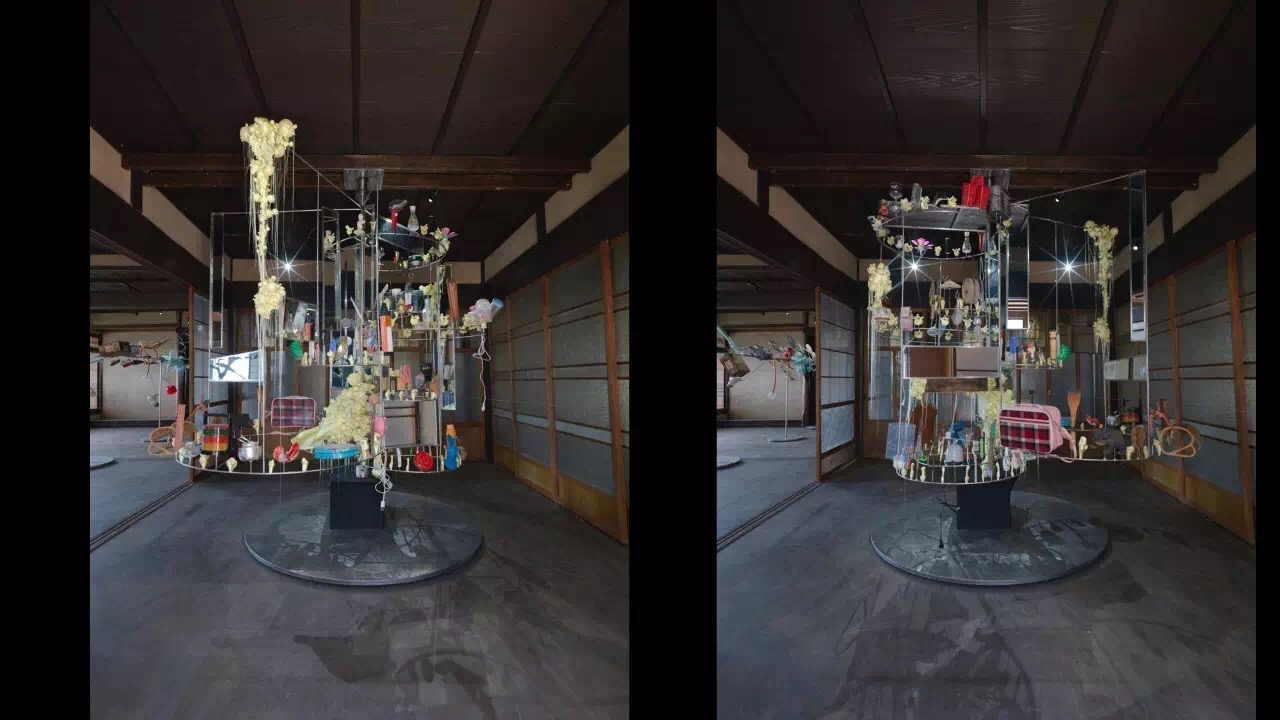

2016年的濑户内海艺术节,北川邀请我去做一个跟当地文化有关系的作品。我在濑户内海的男木岛上选中了一个比较大的废弃的房子。它荒废了四五十年,漏雨、残败、遍地垃圾。我把这些垃圾全部收集起来,做了“自转•公转”这个项目。那是我第一次冷静观察与自身身体没有关系的文化现象,是“别人的处境”,或者说是某种社会的状态。创作这件作品时,我首先想到的是让这座废墟式的房子动起来,赋予它一种生命。我试图解释房子自身的“小世界”与外界的“大世界”所产生的联系,这也是作品名“自转•公转”的涵义。我尽可能的远离一些特别激动的、直觉导向性的、没有过滤的状态,尽量能让自己冷静下来思考,改变工作结构和工作系统、让自己的“转速放慢”。

自转•公转,林天苗,2016,濑户内海 男木岛,装置,综合材料

「玉河夜话」前几期与科学家的讨论,对我触动很大。它给我很多的启发和启示,让我明晰了科学家前进与思考的方向。我最新的作品,是与上海玻璃博物馆合作的。我以前依赖一种情绪,依赖直觉和参照物,或者曾经有的文化概念,再去进行创作。自从受到科学家启发以后,发现其实没有东西可以参考。那怎么创作过程中寻找到个人的触发点?如何去展开?这是很有挑战性的。而沿着这个思路往前推进的过程则异常困难和艰苦。毕竟我们对科技的前进毕竟没有深厚理论基础的积淀。我们有很多误读、道听途说、幻想,甚至是完全不可能的臆测。

濑户内海的项目,至少还有参照物,还存在媒介。而上海的这个新项目,就什么都没有了,一切靠空想,是“无中生有”。我希望能够借助这组作品,尝试打破一个系统。既打破艺术界或者说艺术中固有的系统,又是我自己的系统,或者说我思维的系统,冲破一种固有的、成形的东西。这种“玩法”,让我觉得冒险,但也很开心。

我从人体内在的系统里挖掘内容,比如人的自我循环系统、对外界的反射系统、对外界的回应系统。这三个系统又引发出无数的可能性。向内的包括血液系统、循环系统、内分泌系统、呼吸系统等等;还有外界的反应,我们视觉的反应、触觉的反应、身体的反应。这些人体的系统和反应,如果不从科学的角度来研究,它们是什么样的?我从这个立足点出发开始探索,好像就解放一点点了。

暖流(草稿概念图),林天苗,2017.05,装置,玻璃器皿、不锈钢机械、化学液体

“象征生命本体的液体在自转,与之相生相伴的社会文化机器带动其公转。液体流动所形成的速度,从视觉上反应出液体企图自然地自转所挣扎的表情。司空见惯的各类药瓶、实验仪器、化妆品容器伴随着我们的生长,我们习惯接受生活中无处不在非自然、非正常的人工干预,麻木地受用被“试验”的现象早已是我们存在的常态。” —— 林天苗

In Vino Veritas 酒后吐“真”言

陈嘉映:田霏宇与傅军有没有什么意见或反馈?

田霏宇:我之所以从事艺术,可能因为我认为艺术是另一种真实的事物。“艺文何为?”我们也许可以跨出专业领域带来的思考方式,从另一个立场去思考。而那未必是多么深刻或复杂的东西,也许只不过是周围现实生活的另一种状态而已。我有时也会反思现实面临着的危机。任何的制度、体系,都有可能灭绝。即使建立几百年的制度,也面临着庞大的危机。

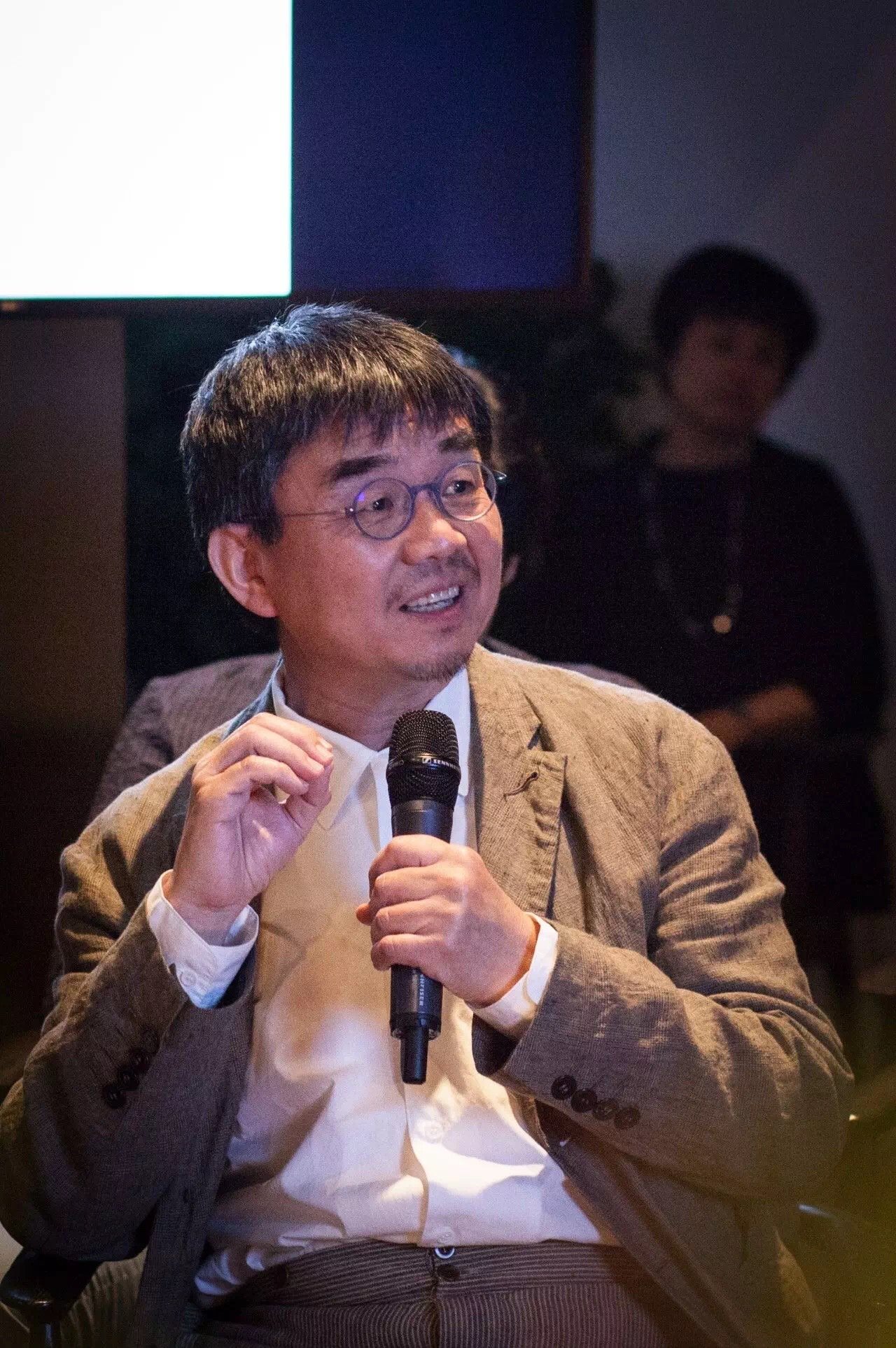

尤伦斯美术馆馆长 田霏宇

傅军:我完全是一个外行。你讲从“系统“入手,这里其实加点“备注”。在中国经常把科学与艺术分开讨论,可在西方的顶级高校都有“科学与艺术”研究院。这种缺失让今天的我们很难看到爱因斯坦的眼光高度。他是艺术家还是科学家?拉丁文谚语说:In vino Veritas(酒后吐真言)。Veritas就是英语里的Truth,是“真”。今天的主题“艺文何为?”就是What is Art For? 艺术是为什么?Veritas(真)。科学为了什么?Veritas(真)。可见实际上艺术与科学是一样的。

北京大学政治经济学院副院长 傅军

没什么东西是“有用的”

朱云来:我还想问一下田霏宇,您认为到底什么是艺术?

田霏宇:这个问题也许由在座的各位艺术家回答更为贴切,但从一个艺术管理者和美术馆行业从业者来说,我觉得艺术跟物理,法律,或者任何其他学科一样,是一个有自己构成的、现实生活中的一种状态。几年前一批洛杉矶的艺术家在UCCA做展览时候,有一个非常优秀的年轻美国雕塑家,说自己做创作的时候经常思考:到底有哪些问题可以用艺术来回答,而其他的行业或者学科不那么恰当的?换言之,艺术的语境或者艺术的边界是什么?

林天苗:我想艺术没有边界。它有无限的可能,也没有可能。

傅军:艺术没有超越。从已知到未知,我们知道这个世界有很多不靠谱的,所以对不靠谱存在事情批评也是艺术。

展望:从艺术的角度看这些科学发展,人工智能这种最新的技术也是忽悠。是可有可不有的东西。我们总说艺术是最没有用的,但其实科技也没有用。如果脱离开现在的科学技术,人类能不能活?一样也可以生存。在最早的时候,没有科学,人用小石头在山洞里随便画画,那就是人类最早的艺术,一点科技含量都没有。

艺术家 展望

陈嘉映:艺术也没有用,科学没有用。归根到底没有用,那归根到底什么有用?

展望:没有什么是“有用的”,这就是艺术。

朱云来:你不是艺术家了你是哲学家。

展望:科学与艺术一起前进。现在我拿着石头画,他拿纸画,就显得我傻了。同样人工智能若能做很多艺术性的事,比如说画画,那么还在画画的我也显得很傻。艺术与科学对人类而言需要共同前进。我们艺术家也不得不了解科学,不是不得不了解,而是非常迫切地希望了解。我的构思用传统手段解决不了,可是科学家能提供其他的手段帮我达成构思,比如数学模型。我的想法通过科学手段实现,于是我觉得我与这个时代好像连接在一起了。

陈嘉映:既然说到了“无用”,问一下张永和,建筑是一个既要看又要用的东西,你会不会对功能性的制作和这种审美性的制作,你有没有考虑过这种问题?

张永和:其实也就是有一点为了说而说的“修辞”,但是我觉得这个问题可以变一个提问的方式。艺术是不是存在的?讨论这个是有意义的。因为我觉得从我个人经验我知道它是存在的,尽管我也说不清楚。可以说是感动,也可以说我看到艺术性,或者说体会到智慧。这个事越说越没劲,就是你要去做,你换一个角度我相信这个事就特别有意思。

建筑师 张永和

科学如何激发艺术家的创作灵感

陈嘉映:实证科学第一线的科学家有什么感想?

汤超:我觉得科学跟艺术看上去好像是两个不同维度的东西,但是我感觉到他们有千丝万缕联系。科学终结的话艺术也会终结。

林天苗:艺术和科学其实在我看来没有界限,已经完全是很好玩的一个东西了。我现在做的是上海玻璃博物馆张琳馆长委托的一个户外进行的项目。这件作品我想用玻璃的概念,看能不能做出有反映的物体。一开始从人体本身出发,最后应该是整个的球体树立在广场上,大概有6、7米高,利用仿生学原理,仿造一条人类脊椎,中间有液体压上去再落下来,形成一种循环。

串联,林天苗,2017,装置,综合材料

“巨大透明空心玻璃球体模拟骨骼串连弯曲的功能,被穿连成串状;球体中心的由荧光橘红色(荧光粉红色)液体流淌,其流动速度试图在复制和模拟生命本体血液。 本作品是强调公共话题和集体意识的尝试,同时也是对政治性、说教性、纪念性公共雕塑的反思,同时极度夸大的形体试图引发对流行审美标准的质疑。” —— 林天苗

这不是个人能完成的,是我跟无数工厂、机械工程师、程序员共同协作,研究过液体流动力学工程,是很多人像团队一样帮助我,才能够完成的一个东西。在这个过程中,艺术和机械工程的界限模糊了、被打破了。我们花费很长的时间开各种会议。让科学家和工程师们了解艺术家,让艺术家也了解对方。我们讨论液体的状态,怎么能形成公转,能形成自我转动,液体流动带来的视觉语言会不会精神化?会不会艺术化或者情绪化?从这里我们又跨出一步。从这里我们又跨出一步。开始探索人和植物的关系,能不能混合在一起?人的液体和植物的液体可以互动吗?做到这一步,我很激动。

反射,林天苗,2017,装置,综合材料

“当观者走到机械装置的指定位置,将手腕放在血压脉冲器上,整个机械即刻启动。观者既看到镜子中真实和变异的自己,随后又看到在常态下无法看到的自己,观者面对可闻、可视自我的出现,增添了对主观意识可靠性的质疑。机械作为第三者“它”者的介入,与观者在彼此相互凝视的目光中相遇,视觉成像、血液循环、触碰发声等模拟人的动作即刻出现,“它”妄图与观者之间建立彼此承认的对等关系,并试探着辨别对方欲望和需求的真实性。模拟、复制、审视的互动动作被视为冷静地“凝视”的姿态,同时被认为走出主体主观意识,再由客体意识审视主体意识的起点。” —— 林天苗

汤超:不同时代有不同艺术。艺术也在不断发展。从农耕时代到生物技术时代,未来人类也许能够不死,那“不死”之后可以有不死的艺术。也许未来人工智能跟大自然结合,形成一种融合的超智能状态。届时,自然会有那时候自己的艺术。

林天苗:不断的否定之否定,扩展之扩展。未来的视野可能一个人做不到,需要有很大的团队,借助于各领域的科学家、理论家、工程师来完成。

艺文何为?

翁菱:在科技摧毁性的塑造这个时代的时候,你们觉得“艺文”还有没有用?

汤超:非常有用。没有艺术的话一切都没有太大意义了。我认为其实科学是一种艺术。傅军刚才说,“艺术是人的自我追求,科学也是人的自我追求”。若试图理解世界,总要找出一些规律。艺术感性一些,科学则理性一些,所以我建议不要割裂科学与艺术。科学可以不再叫科学,叫它“另一类艺术”。

魏文胜:我比较认同艺术高于科学。艺术跟科学的区别在于一个非常逻辑、非常理性,另一个侧重主观情绪。这一点想必大家都很清楚。我们认为科学的逻辑一清二楚,是可以被证明的,但须知科学的根本是数学,而数学的基础是公理。而公理的基础,是信仰。

追寻无限的可能

张琳:第一次参加「玉河夜话」非常感动。我与林老师合作超过一年,她的很多工作状态,包括很多工作方法其实让我也逐渐的对艺术感动。「艺文何为?」很难用一个准确的一句话去描述。我们今天讨论科学与艺术,可能明天又会讨论其他内容,但这些都督促我们去探索未来。用林天苗的话说,“追寻无限的可能”。艺术应该去追寻这种无限可能,科学也应该去追寻这种无限可能。这才是人活着的一种意义。

陈嘉映:感谢张馆长的发言。今天唯一觉得有一点小的遗憾,就是其实有一条线索,但可能因为大家都想表达,便没有完全抓住这条线索。“讲科学是客观的,而艺术是主观的、情绪的”,这个是比较流行的说法。今天翁菱之所以邀请林天苗来到「玉河夜话」,是希望借由她最新艺术创作的转变,启发大家深入地讨论艺术与科学的话题。她的个转变如果用“主观vs.客观和情绪”的角度来讲,其实是想表达她以前的情绪是有一点更主体、更个人化的情绪,而现在受到了科学讨论的影响之后,所做的东西也并不是在做科学研究,而仍然是艺术。她仍然在做艺术,就像她反复强调“怎样让液体有一种情绪的表达”。这是两类情绪的表达,一种是从个人角度来表达情绪,另外一种表达全人类情绪,客观情绪都有一点矛盾。但也的确是经历了一种转变,而唯一我觉得稍微有一点遗憾的就是我们没有能够追随她艺术创作的转变所提示我们的内容。

我听一些经常参与「玉河夜话」的朋友们说不仅要把问题提出来,而且希望有更深入的理解和讨论。但我也觉得有时候让大家能够把自己不同角度的意见说出来,这种讨论的效果可能也不亚于对深入探讨特定问题的要求。毕竟任何问题都很难在一两个小时之内被推向深入,而当我们听到很多不同角度的看法后,想要深入可以在之后慢慢消化。但这也无所谓,因为每个人从各个角度说了自己的看法。我们回去后,可以继续深入地思考“艺文何为?”这个问题。谢谢大家。

END