Episode 19 | “Kengo Kuma – What Will Be Left for the World?” – Kengo Kuma

导言:隈研吾(Kengo Kuma)是生于日本的世界建筑大师,从出道起,他就一直在用崭新的思维叩问建筑的根源与使命。

隈研吾与伊东丰雄、安藤忠雄、妹岛和世被视为当今最有影响力的日本建筑大师。从《十宅论》到《新建筑入门》,到《反造型》,再到《负建筑》与《小建筑》,我们可以清晰地看到他的思想演变历程– 不断反思西方的现代主义和后现代主义建筑理念,深深地渴望“让建筑消失”,“让建筑消失于人群里,隐藏在环境之中。重新审视建筑,让建筑与大地相连”。他的建筑根本概念不是雕塑式的物件,而是联通人类与环境的流动空间媒介。

隈研吾在东方感觉中寻求的变异,丰富了现代主义建筑的含义。他的建筑,无不因他谦逊而冷静的东方精神而受到加冕,更因为他对人类生存环境的关注和奉献而得到庇佑。然而我们依然想要追问,这样一位似乎与当代潮流背道而驰的东方建筑大师,能带我们走向何方?

*以下文字为2018年9月4日晚现场对话记录,部分文字有修改或删减。

翁菱:今天是“玉河夜话”第19期,很高兴邀请到我的好朋友隈研吾百忙中抽时间担任本期的嘉宾,今天现场爆满,有很多我们“玉河夜话”的老朋友,也有很多喜欢隈先生的建筑慕名而来的新朋友们,还也有很多隈先生建筑和设计界的同行,我代表“玉河一号”欢迎大家!

隈先生是活跃于全球的东方建筑师,在中国也有不少实现和在建的项目。我们先有请隈先生为大家介绍他的建筑思想和作品,之后我们会邀请在场的朋友和隈先生就他对未来的想象展开一些自由的漫谈。

隈研吾:非常感谢翁菱。我一直以来都非常愿意和她进行合作,十多年来年我们合作过好几个项目。我们之间有很强的共识,包括对中国文化的一些探讨等。今天我会在前30分钟展示一下最近的一些项目和以及我对这些项目的思考,然后我还会给大家介绍一下我对设计以及未来的一些思考,这对我们来讲是非常重要的一个话题。

首先给大家介绍我最近这些年的一些项目。这个位于伊豆的海边咖啡馆是一个非常小的竹屋,里面用到一些非常小的竹子。我非常喜欢用这样一些小棍子来做一些建筑,20世纪的时候大多数的设计可能都是由混凝土或者非常硬、非常重的材料制造的,但是我却比较喜欢用这种软的、温暖的材料做建筑,这个海边咖啡馆就是非常好的例子。

对于这样一个建筑来讲,我希望能够把技术与传统材料结合在一起。这个项目当中的技术是使用一些碳纤维技术,我们用的碳纤维是非常轻的、透明的材料,但同时又能支撑整个建筑。我也是希望通过这种项目,把非常直的线条和非常暖的感觉结合在一起,这对于我们来讲是一个非常重要的项目。

接下来是在杭州的项目,中国美术学院民间艺术博物馆。我热爱中国的瓦片,而且我也希望能够通过某种方式保留传统的这种瓦片的拓扑。我不想把这样一个拓扑切断,希望保留原有的一种结构。就像这个图一样,我们采用这样的材料。

在中国我们同样可以找到一些非常好的原材料,这就是一个非常好的原材料的展示。我们试图能够把这种现在的技术和这种类型的传统材料进行一个结合。

我非常喜欢这种类型的设计,就是我们能够实现这种自然光的过滤,然后形成内室当中天然的光影。

这个建筑是根据整个地形建筑的,我不希望把原有的地形进行改变,我希望能够尊重这个地方原有的景观。当然,这个建筑也包括一些木质结构和材料。

接下来这个是北京前门东区的西打磨厂项目。我和翁菱在这个项目上进行了合作,这是让我们非常振奋的一个项目,并且这是我最喜欢的项目之一。不夸张地说,这是我所有的建筑中最喜欢的一个。前门东区这个位置大家可能比较了解,我热爱这个地区的亲密感和这个街区的肌理,这种老建筑的质感我非常喜欢。我用自己的理念将这个老街区当中的一个四合院进行了改造,这是改造完成后的照片。我在全世界所进行的演讲中都会介绍这个案例,我发现大家都很欣赏这个项目。

这是我在前门的办公室,我的办公室就设在我刚刚所说的西打磨厂街。我过去在北京住在公寓楼里,但是前门这个空间是让我感觉到温暖和亲密,它是非常具有创意的一次设计。它能够帮助我们理解未来城市的形态应该是怎样的,并且设计的过程中我一直在思考如何把这个城市的设计和艺术结合在一起,我非常喜欢这样的一个概念。

这是我们这个项目当中设计的比较特殊的一个地方,它就像是我们使用的这种灰砖一样。北京一些老建筑都会用灰砖,但是我们希望把新类型的砖嵌入进去,那个就是比较透明而且也非常灵动的新材料,我们可以很容易的把它进行各种组合,把它截取和分段。

下面这个“上海船坞1862”也是我认为非常精彩的一个项目。摩天大楼是在上海比较典型的一类建筑。但是我们也可以把这样的景观和老的建筑结合在一起。我们希望尽可能地保留老建筑,也希望能够加入一些新的内容和风味。这是我们为这个建筑设计的新的外立面。

在进行设计的时候,我们会着重考虑幕墙的密度,我们不希望太密,但是又不能够太透光。我们总是希望能够在透明度中找到平衡点。

这是项目的内饰。我们保留了原来的结构,入了一些新的元素。我非常尊重它的历史,这个建筑的历史构造本身非常优秀。这是它的项目的一个前厅的情况。这是我们刚才讲的幕墙,这个幕墙能够造成这个空间里一定的光影效果。

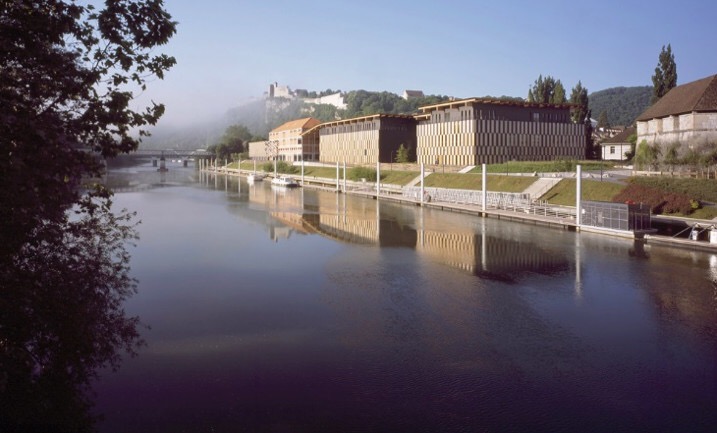

下面这个是法国贝桑松城市艺术文化中心。同样地,在欧洲做项目的时候我也希望能够最大程度上保留历史古迹,在此基础上再加入一些新内容或者一定风味。在这个项目当中,我们把原有老建筑完全保留了下来,但是加入了新的建筑外立面的幕墙。

我喜欢在这样厚重的老建筑中所创造出的光影和光影带来的透明感,它为建筑带来了活力和亲和力。我们创造了这样的一些半室外的空间,当然我们也为这个项目做了景观设计。我迷恋这样的幕墙设计,它非常的亚洲。这个欧洲的客户非常喜欢我这样的具有东方意味的设计。

下面这个是法国马赛艺术中心,也是一个特殊的项目。 这是一个艺术中心,但是年轻艺术家可以在这儿玩儿滑板。它就是将艺术家的工作区域和对公众的艺术中心区域的结合的概念。我猜想大家也比较喜欢这个概念,对于艺术中心来讲,这也是一个思维的改变。让年轻艺术家可以生活在这个艺术中心里面是这个项目的基本概念。这是把室外空间和年轻艺术家的生活居住空间融合在一起的一个项目。

在巴黎,我们也做了类似的一些保护项目,比如一些老库房的整修。在下面这个项目中我们负责了西侧,法国艺术家设计了其他的建筑部分,他们把一些新的内容加入到老库房中。我们是在原有的混凝土的屋顶上做了一些设计,这里面包含很多亚洲元素,比如说这个多功能体。这个屋顶很好的定义了这样一个建筑。我们也做了幕墙的设计。

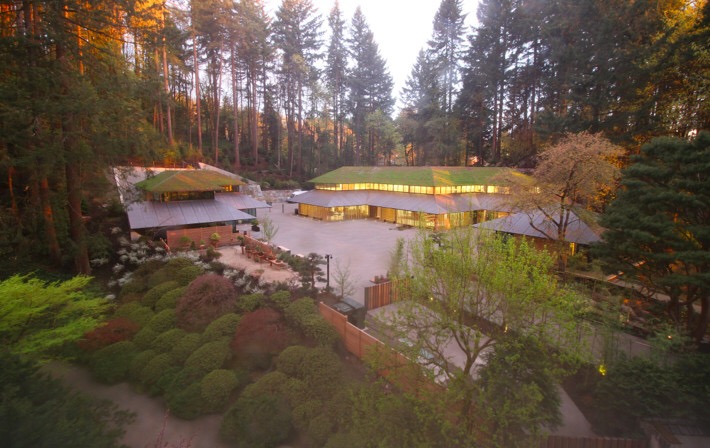

在美国我也做了一些项目。下面这个是美国波特兰的日本园林文化村,也是我自己非常喜欢的一个项目。对于这样一类空间设计,我们会使用一些框架进行内部空间的分隔,同时也采用了一些非常东方的外饰。

在这里我们创造了这样的绿色区域,这样我们就可以实现外饰和内饰之间的自然和谐。当然,这个项目也使用了一些本地材料,本地的材料几乎是我在每一个项目当中都会采用的。我非常重视这一点。

接下来这个项目是英国维多利亚阿尔波特博物馆的邓迪分馆,下周就要启幕投入使用了。因为这是在苏格兰的项目,我们就试着用了一些相对来说比较苏格兰的元素,使得建筑融入当地的景观。

有些地方的人可能不喜欢框形设计,他们可能喜欢待在自然当中。他们喜欢一气呵成的并且融于自然的设计,这也是我们设计的时候希望能够达到这种效果。例如它的水系,这个项目的水系是非常核心的一个要素,但是当时的预算压力挺大的。在设计这个楼宇的时候,我们的理念是在水上去建设,将水系和建筑融合在一起。但这样的设计会带来非常高的成本。20世纪的时候水和这个建筑物都是分开的,但是21世纪我们希望能够将它们结合在一起。

这个项目的规模是不小的。我们希望能够去形成这样一个“洞”,这个洞在我的项目里总是很重要的元素,有一点像门的引申。这个门是连接的大门,是将自然和城市融合在一起的大门。内饰空间的设计也是温馨而自然的调子,大量使用了本地的材料。

在大项目之外,我也非常喜欢做小型项目,小型项目往往会让我非常兴奋。下面这个是由木材所建造的一个树屋。2.4米乘2.6米,非常紧凑的树屋。树屋里面是非常舒适的空间。有一些酒店的业主也在使用这样的单元来接纳客人。这是我在东京的项目,也是服务于这类餐厅。在东京某一个地方找到某一块空地就可以去实现。

在狭小的空间当中,可以同时容纳12位客人共同进餐。夜幕降临,大家都非常喜欢在这个紧凑的、温馨的空间当中用餐。这个项目更有意思的一点是,我们不需要获得建筑许可证,我们有停车许可证就可以了。

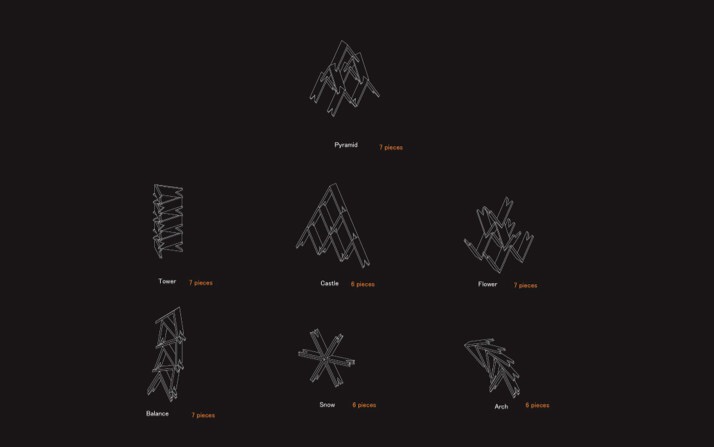

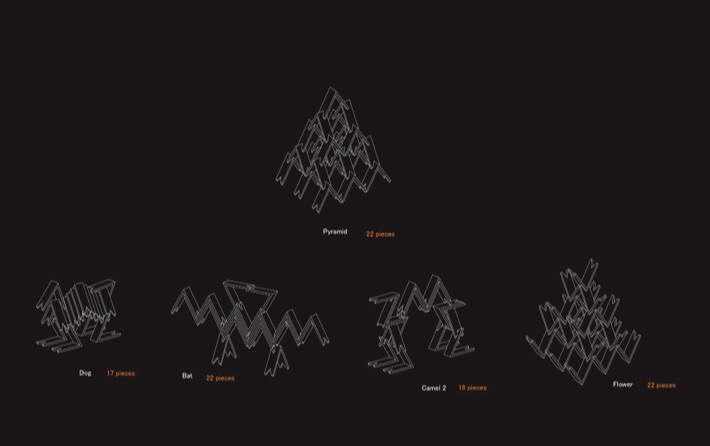

下面这个是另外一个小型项目,叫做TSUMIK。这个项目是我和我的老朋友、音乐家坂本龙一合作的,他想让我给他设计一个小的木块。他是NGO一个组织的代表,他想鼓励人们去关注植树,营造更多的绿色植被。他也是艺术家,他在艺术的创作中,也想找寻某种方法来帮助人们去保护日本的森林植被。我想将他的这种绿色意识转化成一些小的设计,就产生了这样的作品。这种木块有时候是很重的,我们想要把它变成一个轻型结构,就像亚洲建筑的那种轻盈感,同时具有丰富的构造。

接下来,我们在意大利将他的想法转成了森林当中的凉亭。我非常喜欢小的项目的另一个原因是,小项目灵活易操作,能够让这个凉亭唯我们所用。通常我们跟建筑公司合作,但是对于这种小项目来说,我们可以自己动手来完成。我们跟照片上这些人合作,我们也希望能够将这种想法和理念在大的项目当中传递出来。不使用任何金属,仅仅使用的一种没有任何胶粘剂的结构连接,类似于中国建筑中的“榫卯”。

这就是我今天想要展示给大家的项目,谢谢!

翁菱:谢谢隈研吾的分享,其实隈先生应该是世界上项目最多,也最忙碌的建筑师之一,他今天跟我们的分享谨慎而精炼,选了可能他讲演中用过最少的案例,我想这一定有他的用心,是针对这个我们今晚的主题专门挑选的。

我想简单介绍一下我们这个机构是缘何开始与这些建筑大师开始合作的。大家都知道我最早是从90年代开始一直在推介中国的当代艺术,当代艺术直接思考、全面关注社会现实。今天在座的很多位朋友都是随着中国这几十年的经济社会变迁而在一起奋斗、一起创作的同代人,包括几位改革开放后第一代发展商,媒体人、投资银行家。

我的感受是,90年代末到2000年始是中国城市化进程最快的时候。大约从2000年起,艺术圈,建筑圈和各个行业的人就开始共同在思考我们的城市应该怎么样变迁,2002年,我邀请在座有几位朋友与上海美术馆一起合作上海双年展-“都市营造”,到现在差不多20年过去了,其实我们也在问自己,我们是生活在一个更好的环境,还是一个更令人担忧的环境?还有什么值得我们共同去面对的事情?

在座对“玉河夜话”比较了解的朋友都知道,我们通过“玉河夜话”这个平台一直在探讨我们的未来,人的未来,地球的未来。我们谈过各式各样的话题,关于科学的,关于人工智能的,关于环境的等等,当然艺术家和建筑师是我们合作的最多的。

我们一直都想要找一条路,那就是怎样结合艺术的反思精神,建筑师对社会发展的积极态度,来营造一种不像第一代地产商一样破坏我们生活环境的模式。

今天我们也更想深入谈谈,我们一起怎么样去想象和建设一种我们更想要的环境。那么日本建筑在二战以后,不光是建筑,也包括其他领域,给世界的设计带来了一股新的东方的潮流。我想中国要往前走,从日本建筑、日本设计中可以借鉴一些思想方法和工作方法。我想请隈研吾跟我们分享一下在日本的审美思潮、设计思想如此强大的前几十年,他的建筑理念,他的思想是如何异军突起,并成为现在大家非常爱研究的、非常尊重的一种工作方法的。

隈研吾:我是从80年代开始了自己的研究工作。80年代日本的经济表现非常好,大项目层出不穷。很多欧美的艺术家在日本完成了一些不可思议的高难度项目。但是从90年代初开始,日本的经济停滞了。这是日本发展的历史上非常重要的一个转变。到什么程度呢?整个90年代在东京没有任何项目可以做,但是我还好我在行业中生存了下来。

我唯一做的一个项目是一个公厕。其实我特别喜欢在日本的农村地区做小项目。在90年代我们跟地方的一些手艺人学习使用当地的材料,其实就是这种体验完全地改变了我的生活方式,改变了我的设计理念。我开始思索一个问题,那就是“幸福对我们来讲意味着什么”。80年代大家都追求金钱至上,觉得金钱会决定幸福感,大家追求大的项目。在80年代的时候有钱就是成功的代表。90年代我们开始思索,如何在小地方为当地人建立小的社区,提升幸福感。

我在中国做的“竹屋”这个项目让我感到非常的幸福。我们也在思考竹子是否可以用来搭建大的楼宇或建筑。建筑的幸福点来自哪里,不是来自于它的大小,而是建筑跟用户跟所处环境之间的一种关系,这是我在做设计的时候所遵循的基础理念。

翁菱:那么隈先生在日本的设计已经特别强大的时代,怎么样用你的新思想和新的建筑实践引领了另外一种潮流?

隈研吾:日本有很多老一代的著名建筑家,比如说我们之前提过的丹下建三、矶崎新等等。他们在一定程度上影响了亚洲建筑的概念。

从矶崎新开始就有一些建筑理念的革命。他们提出了建筑应该按照自然的理念去发展,也在某种程度上批判了“现代化”这个概念,他们认为“现代派”是不存在的,它是不会流动的。而亚洲的建筑总是不断流动的,是永远不会停滞的。我觉得这样一个概念本身就是很新的,很挑战人的固有观念。但是他们并没有多少设计或者实践存在。

比如我们之前说过的有一些“胶囊塔”或者“胶囊房”等这样一些胶囊的结构,就有一点像是一种生命的单元,生命的细胞。但是这个胶囊太大了,人类细胞总是不断的流动的,但是胶囊是固定的,我们没有办法住在流动的胶囊里面。所以说这可能是我对于它的这个“新陈代谢”的一种批判。

翁菱:关于日本建筑思想和传统有人想和隈先生对话。

早野洋介:今天的主题是“为世界留下什么”,我觉得这个主题是关于未来的。我们现在是在北京,我们都知道北京是一个伟大的历史名城,我想问您,您在北京最喜欢的空间在哪?有什么理由?因为我们知道北京现在发展速度非常快速,但是仍然还有很多历史古迹存留了下来,但是在这个改变过程当中肯定会产生一些新的东西,破坏一些旧的东西,如果我们看过去的历史的话,您在这个城市里最吸引你的建筑在哪呢?

隈研吾:北京前门东区西打磨厂街是我最喜欢的一个地方。我可以请翁菱介绍一下前门这个项目吗?

翁菱:前门东区大概是北京存留下来的最后一片原始的胡同片区。当我们接触这个区域的时候,北京奥运会后8年时间里,大多数原住民已经迁出,那是一个很没有生机、很衰败的区域。2014年,东城区天街集团、北京建筑设计研究院,还有我们天安时间联合起来为这片区域重生开始协作,我们邀请隈研吾、朱小地、史建、Winy Mass、刘家琨、孟岩,胡如珊、马岩松、Terry Riely在“玉河一号”做了一个城市研究和概念设计展览“前门东区2014”。同时,在北京规划馆举办了一个跨学科的,对媒体和大众开放的大型城市议题的论坛,大家经过认真的考察研究,希望用最谨慎最理性的方法来改变这个区域,给它带来城市中心应有的一种活力,营造理想的“老胡同、新生活”。

因为这个项目是关于北京老城中心的,所以所有人都寄予了最谨慎、最理性的人文思想。大家抱着做好事的态度来关爱我们热爱的老北京。这个项目现在大家要是有时间可以去参观,叫作“打磨场”,“打磨场”项目是北京“城南计划”的先行项目,自2015年启动至今,已孕育了当下中国最前沿的旧城更新与保护实践——七位国际知名建筑设计师打造的不同院落空间。以艺文思想为先导,引入各领域跨界资源,推动这片区域的活态复兴与有机生长。

现在隈研吾自己的工作室,毛大庆的“共享际“、还有几家创意公司,还有一家日本的音乐公司都搬到了那个区域。那个区域其实是经常开放给大家一起来讨论城市和文化议题的。但我们其实在做这个项目的过程中也有一些困难和教训,实际上这就是一个生动的示范和案例,欢迎大家去看。隈研吾刚才说的就是这个项目。

隈研吾:关于前门这个项目,它应该是一个关于未来设计的最好示例。在全世界任何一个城市,在一个有亲和性的城市中心做这样一件事情不简单。因为翁菱女士的专业参与,所以能够达到这样一个质量,虽然说在城市中心地区做这样的事情很难。在全世界任何一个地方我都希望有类似的项目,在我每次演讲当中我都会讲这个项目,因为它是中国的项目。

大多数人可能都会觉得说中国是一个到处都是高楼大厦、钢筋混凝土的地方,但是我想来改变他们的想法。就算是在北京,也能够去创造这样一个有亲和力、有温度的温柔的建筑。这些质量才是真正的我们在21世纪城市里所需要的。前门东区西打磨厂街是最好的范例,我本人也是为这个项目感到非常自豪。

翁菱:MAD的党群想要问问题。

党群:隈研吾的理念里面有很多都是关于材料的探讨。刚才说到材料从传统得来,讲究手工感和自然。他也讲了喜欢用木头,发掘传统文化,并让它能够走向未来。我想的问题是,你的建筑的外立面,你用的这种材料怎么能够影响你设计的空间?我从你的一些项目里能看到,但是从另外一些项目当中,我感到迷惑。所以我想问隈研吾在过去10年当中他的思想和方法有没有变化。我看到他跟自然的关系,他开始用园林、植被和远处的山介入他的建筑当中、所以我想问他有没有自我感觉的变化,建筑思想的变化,或者对于建筑外表和内部空间的理解的变化。

隈研吾:对我来讲,过去10年最大的改变是从地震而来的,2011年的日本关东大地震和海啸对我产生了很大的影响。我们在那个区域北部建了一些建筑,但是实际上我这些建筑并没有被破坏。然后我就开始去思考,我们的建筑结构可能是在大自然面前是非常脆弱的,就算是混凝土建筑,在大自然面前依然非常脆弱,我就不由自主地开始思考这个问题。

我们如何来以柔克刚?因为建筑在自然面前是非常的脆弱的,因为我们知道海啸还有地震都比建筑更加强大。但是我们还可以怎么做呢?就是在自然当中,我们是可以去尊重自然,去利用自然材料,并且建立一种和谐,然后展示对自然的爱。爱是最重要的。我们是没有办法抗拒的,没有办法去抵抗自然,唯一能做的就是去爱自然。这是我的态度,在过去10年里的最重要的一个思考。

党群:对,就是跟自然的关系不仅仅是尊重自然,更是人和自然之间产生情感的关系。隈研吾一直强调自然的爱,在空间中也好,在设计当中也好,都体现了他个人和他的事务所对于自然的尊重,那就是人对自然的情感。谢谢!

翁菱:在座有很多是读过隈研吾的建筑理论的,隈研吾除了是一个实践能力很强的建筑师,我想他在建筑界能够异军突起,跟他强大的理论体系建立也不无关系。他的著作《负建筑》、《反造型》、《小建筑》影响了很多人。隈先生,您能简单跟我们讲讲您的著作之间的关系吗?

隈研吾:那么我讲一下《负建筑》还有《小建筑》。这里面的概念是相通的,小是很重要的,小的建筑能够和环境产生一种和谐。而设计一个大东西通常是比较难的,因为大的东西会破坏环境,会破坏与周围环境的平衡。所以我更倾向于创造一些小的颗粒,小颗粒可以自动形成与环境的和谐。但是我有时候也要设计一些大建筑,比如说一些大的场馆等等,这些项目不简单。

翁菱:我想《负建筑》理论和《小建筑》理论都是讨论他想要用建筑来表现对自然的尊重,对人的情感,以及对西方现代主义建筑的一些反思。那么我想问隈研吾,像诸如日本奥运场馆这样的大项目,怎么去调和这种大项目与他的人文思想和建筑理念之间的矛盾?

隈研吾:有的时候我确实要设计一些大的建筑,比如说国家体育馆就是绝佳的案例。在运用多种细小的分子所构成的这种密集感,那么我们也用了很多的木料10厘米长的小木料。 小的这种木料拼凑在一起,你能够感觉到一种人群感。人本身就是很模糊的,所以我的设计从人性来讲本身就是模糊不清的。我们有时候很难做出一个具体的决定。

翁菱:很难说清楚这个矛盾,有人要问问题了……

朱云来:我想问一下有关今天这个题目“为世界留下什么”的问题。其实我问一个跟这个题目相反的,我想问的是未来会出现什么?讲到建筑,一般人首先会想到形式或者功能。但是刚才隈先生有两个作品我印象很深,一个是那个轻结构的亭子,第二个是依山而建的中国美院博物馆。依山而建,实际上是跟环境自然和谐相处的一个概念。所以我在想,从这些材料、结构和形式出发,未来建筑会是什么样?有没有一些新的技术会产生突破性的建筑?

隈研吾:这个问题是关于我对于未来建筑的一种理念或者是追求。在21世纪大家都喜欢按照教材或者按照大的方块结构去做建筑,但是现在我不想做这种方块结构的建筑了,我想要创造的是一种云或者是在云中荡秋千的感觉,有一点像水的流动感,不是固定静止不动的,不是四方的,是一直在流动当中。那么我最近设计的想法就是想有这种“云”,这样的流动性。像中国美院博物馆项目就可以证明,那就是在山坡上的一种流动感,不是用四方的结构,是用小的元素在山体上流动。包括它的设计,还有它背后的一些基本的想法,还有空间都是在山坡上不断的流动。

翁菱: 我们讲点轻松的话题吧。隈研吾大概是我见过的旅行最多的建筑师。作为建筑师一定是走到哪都在看那个地方,看那个城市。我想请隈研吾给我们介绍两个他特别喜欢的地方,分享一段建筑师在路上的故事。

隈研吾:对我来讲,大学时期的撒哈拉沙漠之旅是我最难忘的一次旅行。我那时候在大学读书,大学生活是无趣乏味的,上课也没劲,做任何事都很没劲。我跟我的教授说想做一个撒哈拉沙漠的研究之旅,他竟然同意了。不但如此,还有五个学生和教授也跟我一起去了。 我们还从丰田拿到了一笔赞助支持我们的研究之旅,而且是两个月。从阿尔及利亚到非洲南部,我们就带着一个账篷,这一路上去了很多非洲的农村。我们当时法语一点不会,撒哈拉沙漠及周边地区的居民都是讲法语的,我们就直接进到了村子里面,直接说我们是朋友。开始的时候,这些村民不愿意理我们,但是当地孩子们跑过来找我们玩。我们给孩子们带了小礼物,跟他们打成了一片。我们可以在村里面拍照片,然后也画了一些图,在两个月里我们看了几百个农村,后来我们专门写了一本关于非洲乡村之旅的书。

后来我才领悟了到底如何与人为善,其实认识新朋友并不难。研究之旅结束之后我就知道如何跟任何人交朋友。我的教授当时做了一个建筑,非常独特但是我不喜欢。教授也看了我这个展览,他说隈研吾的每一个项目都有非洲之旅的影子。用相同的方法和相同的做法来接近人,而且跟他们交朋友,这都是我们项目的一些基本元素。这就是我喜欢的一段旅行。

翁菱:我和隈研吾在最近两个月见了四次面。我记得7月21号在东京和他与北川富朗午餐,8月4号我们一起去了成都,昨天在上海,今天又在北京。据我所知,他在我们几次会面期间还去了墨西哥、欧洲很多地方。我其实一直想知道,在不断转换场景的忙碌生活中,你是如何获得灵感、保持旺盛的创造力?

隈研吾:保持这种创造力或者一种设计动力至关重要。大部分艺术家、建筑师在经过一段时间之后会不断的重复自己。尤其在风格固定之后,会不断的重复自己。但是我不想停在这里,我想继续保持旅游的状态,继续保持工作的状态,想要寻找新的地方,新的地方就能够给我带来新的设计创造的灵感。这是我的想法,我不知道你是否同意。

David Chu:从设计角度来讲,在你职业生涯的过去这些年里,你最喜欢的三个项目是哪些?从小型到大型都可以。是什么灵感触动你做这个设计,其实你知道一旦成名,项目都是很难做的。

隈研吾:我还是喜欢中国的竹子做的“竹屋”。在接手这个项目之前我觉得中国人不太喜欢天然材料,那时候我来到中国看到的项目都是特别高大的。当我在设计竹屋的时候很多的年轻中国人都说这个项目太美了。我是很惊讶的,但是也很高兴听到他们的这种心声,因为他们非常喜欢这种项目。

三个项目对吧,还有两个。其实大家都是朋友,你问我这个问题就是等于让我选三个朋友(笑)。另外一个我很喜欢的项目是可以随意放在街上空地的“树屋”。其实它不是一种建筑设计,是非常简单的一个想法和理念。大家都非常喜欢它的空间感。我一年前在树屋里面开了拉面馆,大家都很怀念这个项目,他们会说这个餐厅怎么找不着了,这个餐厅去哪了。大部分建筑师的项目都是永久性的,而如果是一个短暂存在的空间大家就会怀念,因为它只出现了一段时间。其实对于我们设计来讲是好的,不是永久的设计,是临时的。就像我们人生一样,我们生命一样,我们不可能永生,但是不能永生对于我们来讲是好的事情。

丁长峰:您是一个明星建筑师,我们知道明星建筑师都有自己的毛病,自己的性格。那么你对你性格里面哪一点最欣赏,哪一点最不满意?

隈研吾:这是一个很难的问题啊,很难回答。和安藤忠雄对比我本人非常友好,我从安藤忠雄那里学到很多。在矶崎新那里我也学到很多,那最后总结来讲我是希望能够更友好一点。我性格中最不好的问题是“模糊性”,我喜欢似是而非。我性格当中最大的优点也是“模糊性”。因为我觉得“模糊性”是双刃剑,有好的一面有坏的一面。

刘江:我是做时尚的,做时尚应该向前看。但是今天在大师面前我想也应该讨论一下破和立的问题,大家都知道不破不立。我想问大师的一个问题,你觉得你建设了那么多,但是你觉得哪些东西是应该拆掉的?你认为北京和东京哪些是应该拆掉的,如果你不好意思说的话你可以说罗马和纽约。

隈研吾:这还是一个很难的问题。实际上我想把我自己的一些建筑都拆了。但是我不能说。

周鹏:隈先生有没有什么您一直想做的项目但没有做成的,或者还没有做的?

隈研吾:我想设计一些宗教的建筑,比如说教堂、神社、庙啊这种。但是没有遇到过这样的项目。我们知道丹下建三的建筑当中,最好的一个就是东京的一个庙,我也希望设计出类似这样的建筑。

翁菱:其实我也常常想,世界纷繁复杂,飞速变迁,今天的中国也到了一个特殊的发展时期,可能是一个瓶颈的时期。我想再问一下隈研吾,怎样看待中国的未来?中国城市或者自然的未来在哪里?

隈研吾:我知道中国在不断的变化,我第一次在中国做项目是2000年做竹屋的时候。在过去这将近20年时间当中你们变化是特别多的。比如现在前门的项目做的非常好,然而在日本是没有这样的情况的,日本是非常保守的。一些大的城市项目必须要大的机构才能够完成,这是非常保守的。有很多事情其实只有在中国可以实现,其他的地方可能不会实现。所以我希望看到中国更多的变化。

翁菱:隈先生给我们世界建筑带来了一种新的一种语言和启示。那么回到今天这个主题“为世界留下什么”,这个主题是怎么来的?最近我和隈研吾团队在成都开了一个艺术中心设计的会议,回来的飞机上我碰到隈研吾事务所中国代表浅野先生,浅野说“隈先生最近一直在思考建筑师要为世界留下什么”。

上个月在东京大学和隈研吾开会的时候,隈先生也带我参观了在东京大学的“隈研吾实验室”,那是一个以他的研究和实践为核心,聚集很多青年建筑师和学生共同探索未来的一个研究场所,是非常有实验性的地方。同时他也很骄傲的跟我说,东京大学要建一个“隈研吾楼”,我说东京大学还将以哪些建筑师命名大楼?他说没有了,“只有我”。

我相信一个人愿意用自己的名字贡献给他热爱的大学,贡献给世界和未来,他一定在想与后人分享什么东西。所以我今天想这问一下隈研吾,他作为一个建筑师想要保留什么,想要舍弃什么,什么是他想要留给世界和人类的遗产?

隈研吾:这是一个非常沉重的问题。我身边的这位Justin是我的学生,他从中国到东京大学学习,也是我最优秀的学生之一。那给留学生留下点什么东西对于我们来讲也很重要。现在我们所需要的是一种不同文化之间的交流,还有不同的心态、思想的交流。所以我希望能够给年轻学生留下一些什么,东京大学将要建立的“隈研吾楼”正好为这样的愿望提供了可能吧。

我是处于两个时期之间的建筑师,在20世纪的时候,建筑是给工业或者是一种人造的,但是在21世纪我想要的设计是贴近自然的,环境友好的。所以这是两个完全不同的时代,我正好是经历了这两个时代。我就是在这个时代当中,两个不同理念当中。我自己也可以标识出这样的一种变化,这也是为什么我要跟他们共同设计。我想给下一代留下一些挑战性的精神。

翁菱:今天是“玉河夜话”第19期,第17期的“玉河夜话”也有几位建筑师相聚在这里,刘家琨、马岩松,策展人小汉斯、还有艺术家汪建伟一起聊“艺术能量”。我们所谓的“艺术能量”是大艺术的能量,是相对于社会的经济和政治的另外一种能量。隈先生作为当今世界最有创造力的建筑师之一,希望他和我们继续协作,拧成同一股能量,用艺术的精神把我们带到更好的未来。

谢谢大家!谢谢隈研吾先生!

一位行走在世界最前沿的建筑大师,

他的执着与谦逊,

不仅赋予了他无穷的创造力,

为他的建筑带去了美和自然,

更为人类的未来带来了爱与关照。

——— 翁菱