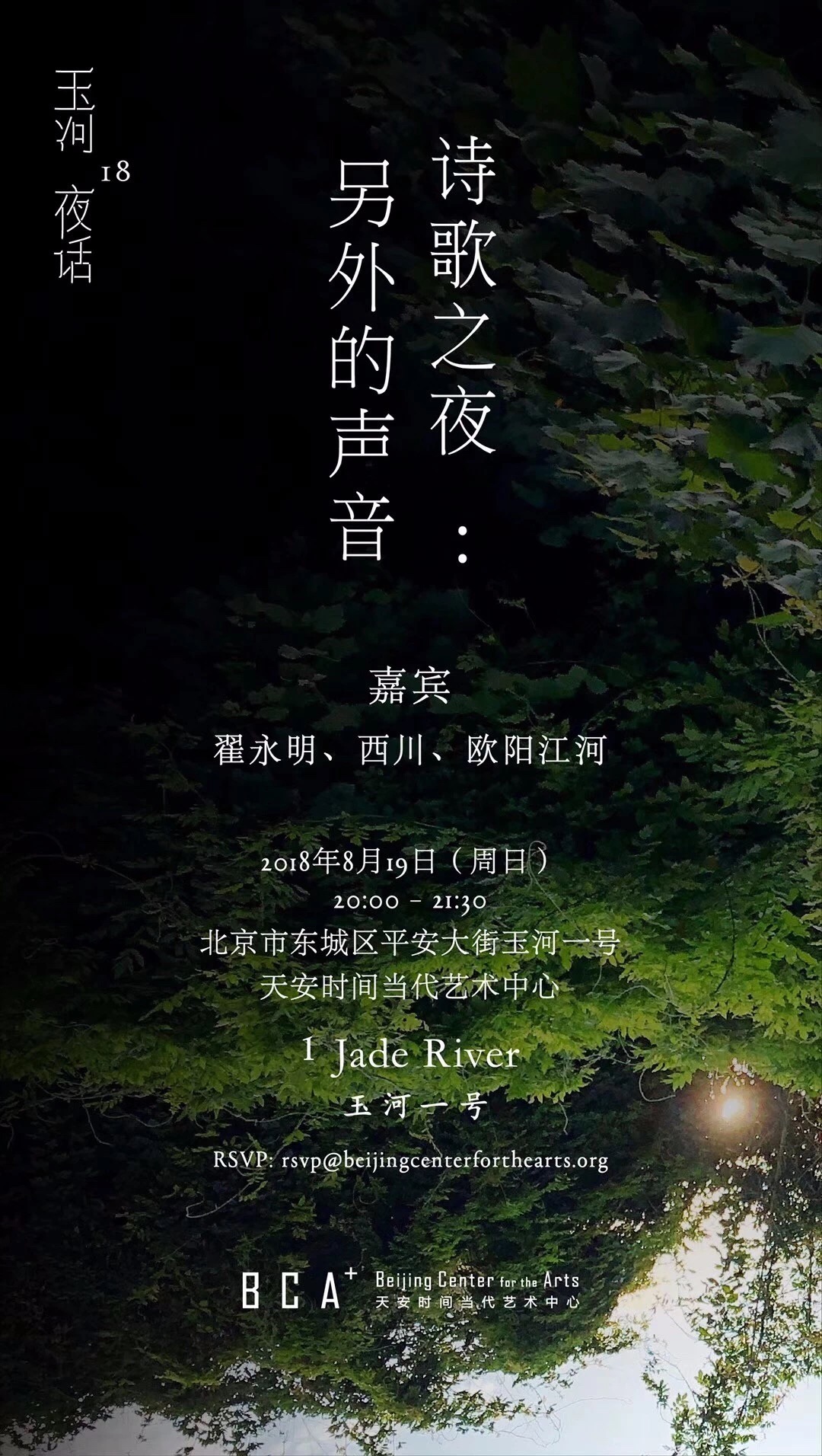

Episode 18 | Poetry and Our Times – Zhai Yongming, Xi Chuan, Ouyang Jianghe

导言:翟永明、西川、欧阳江河齐聚的这个诗歌之夜,玉河迎来了各行业的智识领袖。与诗人们一起进入时代与心灵的探索是一次特别的旅程,我们看到那些沉潜入微的思绪,如何在暗夜里成为“诗赋的琢磨和沉思”。感受到在他们的创作里,在创作所对应的时代中,蕴藏着的记忆与强烈张力。借夜话的互动,我们更多地了解这三位诗人,思想者如何秉持知识分子的批判性,怀疑性和独立性,锻造其特立独行的文化语言,立场与气质。也催发我们去思索,当代艺文如何更切实地影响我们的社会,我们的时代,我们的思想,我们的未来……

*以下文字为现场记录,部分文字有修改或删减。

当代诗歌发展的背景

翁菱:今天是“玉河夜话”的第18期,很高兴请到我们的老朋友, 诗歌界的女神、男神翟永明、西川、欧阳江河。这三位都是从80年代至今都活跃在创作第一线的诗人、思想者,也是我的老朋友。

今天来到“玉河夜话”的老朋友特别多。首先是艺术家徐冰、姜杰,今天他们是作为两位诗人的家属到场。艺术家张晓刚也是三位诗人的老朋友。主持人田薇,从台北专程飞来的赖英里,从上海专程来的卢映华,金融家朱云来,人工智能专家冯俊兰,导演张扬,时代美术馆馆长王艺,作家陈冠中,还有,我们尊敬的艺术家尚老师,等等。今天在这儿还有长期支持玉河夜话的朱先生。

“玉河夜话”之前涉及到的话题非常多了,从艺术到科学到城市到科技等,方方面面的主题。今天是一个夏秋相交的夜晚,也是一个被这么多朋友围绕的浪漫夜晚,我现在就把话筒交给三位诗人,让他们带大家进入这个良夜。

翟永明:我们的老朋友刘家琨说让我可以做主持人,因为我可以少说点话。因为他比较了解我,知道我在这种场合肯定是不愿意说话的。所以他给我出了一个主意,觉得当主持人可以对别人提问自己可以少说,所以我也愿意当这个主持人(笑)。

还是欧阳江河先说吧,因为我跟江河是老朋友,说起来从82年或者83年就在一起做关于诗歌的事情了。

欧阳江河:特别高兴这是我第二次来到翁菱这个宝地,上一次是玉河院子里举行的张扬的电影《冈仁波齐》的首演。

很高兴和这么多中国各界的精英在一起从诗歌聊开。从80年代以来,我们三个都跟《今天》这个杂志有关,我是一直到今年6月份以前都是《今天》的社长,比北岛还大,北岛是总编辑。今天在座的三位诗人都是《今天》的核心主力成员。

应该说从70年代末开始,诗歌担当了最早引领中国当代文学的角色。从某种意义上来讲,也引领了中国当代文化,因为中国当代最早的文学革命就是从诗歌革命开始的。当时新诗的革命跟新思潮、新文学、新时代的改变、转型起到了“翻开新一页”的作用。之后诗歌变为很边缘的事物,但这个也没关系。我想今天的聚会,我们可以勾勒一下,从那时候开始到现在40多年了,为什么我们三个一直坚持诗歌写作。

那么可能会问,诗歌有什么好处呢?体制内也没有什么好处,市场上更没有,那为什么我们坚持写诗?而且把我们把命都投进去了。这背后一定有一个比较神秘的,黑洞一样的理由,这是我们用生命都不一定能填上的。自古以来中国诗人的命运也比较奇怪,这样的命运传承到现在还是有很多神秘的感应、神秘的相似性,这就是一种命运。

我们诗人为什么能坚持过去这40年?我们有几个人都不是属于很低能的人,其实可以做很多事,但是为什么我们坚持做诗歌?这里也有一些根本的理由。

西川:我接着刚才江河说的,欧阳江河提到一句“我们好像也不是那么低能,我们似乎也可以干点别的。”我就接着他这个话说,实际上我们三个都写诗,但是还有一点不太一样。江河是除了写诗,还是一个大书法家,还是西方古典音乐的大批评家。江河的诗歌能力就不说了,对诗歌本身,对文学、音乐、美术、视觉艺术都有真知灼见。所以实际上我们几个人都跨着不同的领域。

翟姐除了写诗,你自己报一下吧?

翟永明:酒吧老板。

翟永明

西川:酒吧老板,但是我知道翟姐还研究电影、做实验戏剧,也喜欢建筑。翟永明写过一本书叫做《纸上建筑》。

我自己除了写诗也做一些翻译,我也写一点文章。如果不做诗歌的工作,可能做点别的也能够吃饭,但是不知道怎么就这么多年来一直在诗歌这条道上走过来了。在进入到对于历史的描述之前,我先交代一下,就是中国当代写诗的。其实中国当代写诗的有很多人,很多人说诗歌现在没有什么人读了,其实从我们这个角度来看写诗的人还是挺多的,但是分不同的类。我稍微区分一下,当代写古体诗的人是非常多的,读古体诗、背古体诗、朗诵古体诗、热爱古典文学、写古体诗。然后还有另外一类人是用现代汉语写作,但是是比较主流的这种审美的诗人。然后,还有一类人,就是欧阳江河刚才提到的叫做《今天》这个杂志为代表的,我把它更放开一点说,就是有“小杂志背景”的诗人。这个“小杂志背景”是指从70年代末80年代初就开始办小杂志,然后从事文学实验,从事文学探索的诗人。

所以说起中国文学,有人说中国诗歌界不了解情况的人会混在一起说。但是实际上这几个不同的小组或者不同的类型诗人是很不一样的,追求也很不一样,趣味也很不一样。他们向诗歌所讨要的可能性也不一样。我估计我们几个今晚能聊的可能都是跟这个小杂志背景的这一类的诗歌有关系的,就是跟“探索”有关系的话题。

翟永明:刚才西川说了,就是所谓的诗歌圈其实挺大的,不是像大家想象中那样边缘。很多人会觉得没有多少人读诗了,或者没有多少人写诗了。因为我在成都的白夜酒吧一直做诗歌朗诵活动,做跟诗歌有关的活动,所以我还是比较了解实际的情况。实际上整个这二十年来,可能90年代是诗歌处于最边缘状态的时期。因为那个时候有各式各样的原因,首先改革开放大部分人都下海做生意了,包括诗人,我记得我们成都也有很多诗人在那个时候去做别的事情,去做生意。

可能出版社也基本上不出诗集了。我记得那个时候整个90年代可能没出多少诗人的诗集,基本上只出畅销书。整个90年代的这种状况和感觉就是这样,至少我身边的朋友好像没有谁在90年代出诗集,所以我感觉整个90年代可能是中国诗歌最边缘的年代。

80年代想必大家都知道,是诗歌最繁荣的时候。就是别人说的那种天上扔一块砖头砸下来肯定砸到一个诗人的年代。今天没在的几位诗人,当时到成都来参加一个领奖的活动,他们在成都文化宫做一个朗诵会的时候,当时观众把文化宫的铁门栏杆都挤弯了,那就是80年代才会有的。而且我觉得再过很多年以后,他们都会不断的重复地谈到这件事情,因为对他们来说也是一个非比寻常的经历。当时的诗人包括顾城、北岛、舒婷等十个人。

到了90年代,一切都有了特别大的反差。大部分人感觉诗歌真的是中国进入了一个特别边缘的状态。然而,我自己感觉从2000年之后,大概从2005、2006年开始吧,我从我们做活动的形态的变化里感觉到,从那个时候开始,重新又越来越多的年轻人开始喜欢诗歌,来参加这种诗歌活动。

因为在这之前,尤其是90年代我们做诗就只有圈内朋友过来,圈外基本上不会有人来。但是从2005年2006年之后,就会有越来越多的年轻人来参加活动,而且他们有特别强烈的参与感。他们会带着自己的诗过来,也希望自己参与到朗诵当中。那么最近这些年的情况我觉得大家可能也都比较了解了,又有点恢复到80年代那种,有很多诗歌活动,有很多的诗歌出版也是发生了很大的改变。尤其是最近这些年,好像全国到处都有各式各样的诗歌节。结合到刚才西川讲的这种情况,其实真正的诗歌界情况也是比较多样的。

“作者诗歌”与“读者诗歌”

欧阳江河:刚才西川和翟永明都谈到了整个时间的变化。那么我接着说另一个话题。之前西川在翟永明的白夜酒吧做活动的时候,他谈了一个关于诗歌的非常有意思的区分。就是说诗歌分为“读者诗歌”与“作者诗歌”。“读者诗歌”就是那种,我们写作是因为读了很多别的人的诗,一些好句子来作的诗。一些年轻人都有读了好东西就想拷贝和模仿,再来写诗的习惯。中国也有这个传统,所谓的“熟读唐诗300首,不会做诗也会吟”。而“作者诗歌“是相对的那种,具有原创性的诗歌。

为什么唐朝诗歌没有独立性,为什么宋朝出现宋词?苏东坡这样的人把诗经的,禅宗的,尤其是黄庭坚印刷术开始,把很多经卷的读书、背诗歌的东西引入以后,就是把思想性、日常经验引入,这就是“作者诗歌“。他们是在创作,自己感悟。为什么有这样一个现象出现?不仅仅是出现一个大诗人或者一个天才,而是唐代诗歌写到后来出现韩愈,到中晚唐,除了韩愈、李商隐、李贺这样大诗人可以依靠诗歌天才与根本的领悟从事写作。西川这方面是权威,因为他刚刚写了一本书叫《唐诗的读法》。他是认真研究了唐诗之后,谈到那么多人最后真正原创意义上的作者也就仅仅二三十个,其他的基本上都是“读者诗歌”。唐诗有韵律、格律,尤其是做诗的方法论出现,做诗的模型出现,诗应该怎么写?比如说“高山”对“流水”,很多自然的东西词和物,月亮是什么,花是什么,最后变成可以学习的套路。

西川:天对地,雨对风,大陆对长空、山花对海树、赤日对苍穹,就这个。

欧阳江河:对,就是这个。你背到以后可以当场写诗,写的有一点像中国的文人画,画到一定时候也又画不下去了,因为画的物不在了,对象不在了,但是又不是抽象画。他的学习对象是画本身,其他人画的画,不同的笔法,不同流派和不同味道,诗歌写作也是这样的。李商隐的写法派生出一种,柳宗元的派生出一种,杜甫和李白的又派生出一种。但是李白的天才太大了,很难学,学了一些二三流的李白等等。杜甫的诗稍微可以学,学到杜甫那个层次很难,因为杜甫是“作者诗人”,他的诗的写作后面有一个巨大历史事件就是“安史之乱”。如果没有“安史之乱”的出现说不定杜甫也只是二流诗人,所以出现这样一个对应以后“作者诗歌”出现了,真正意义上的。但是李白我不说了,李白天才对应的是天,对应的是神的诗歌。

比如说更早一点的第一个大诗人屈原是把他的身世、政治、宫廷斗争,楚国的王国这些东西和神话的东西,把这些材料综合起来。他的诗歌是“作者诗歌”,他的诗歌具有一种发明的精神,一种原创性。诗歌特别重要的一点就是原创性,而不是从诗到诗的,作者式的从句子到句子的一种学习。

那么唐诗为什么发展不下去呢?我和西川聊过,就是思想的东西很少。唐诗像艺术品,是精美而优雅的。尤其比如像王维的东西,太优雅了。但是王维按照大诗人的标准来讲他算不算大诗人?他是二流诗人里最主要的诗人,写的非常好。但是他的好,和李白、李商隐、李贺、杜甫、韩愈这样的大师人不能相提并论

我把这样的情况移到当代以后,我们可以看到,当代有很多“读者诗歌”。他们就是从翻译的句子,民国诗人的句子,当代朦胧诗的句子都作为写作范本,学一学。但是为什么没有原创性,没有那种感动,没有那种所谓的初识感,因为他是把别人写了一百遍的东西再写一遍,这样出现一种词生词的修辞,相当于写作里金本位没有了,钱生钱,所以才会有金融产品等等。

也就是说钱后面的财富没有了。这是一个全球化的、资本主义时代的、消费政治的产物。中产阶级趣味的东西出现了,原创性慢慢的消退。那种真正意义上感人的词语的组合,优美的和原创复杂性后面的东西退到后面了。

我们为什么讲究“作者诗歌”?这就是把那些所谓的优美的,太容易的模仿的,立即变成优雅的东西,让我们推迟一下,让子弹飞一会。就是让诗在变好看之前,让他变得不那么好,让它很难被模仿,不让那些想要模仿诗的人很快就找到你的套路,并立即成为喜欢你的粉丝。我们稍微延迟一下。就像卡尔维诺讲的“时间零”(Time Zero),我这一枪打出去以后,中枪的人还没有中,就是我们放了一个时间零过去,这种延迟。

欧阳江河

艺术与文化品味的养成

西川:我都听入迷了, “让子弹飞”这个也应用到诗歌里来了,我觉得这个特别有意思。关于“读者诗歌”,可能大家多少年已经形成习惯了,其实别说诗歌了,我们的品味,我们艺术品味,文学品味也包括在内,实际上这种艺术品味的养成很多是跟你阅读,跟你看到的这些东西都有关系。

瑞士有一个心理分析学家叫做方迪,多年前出了一本书叫做《微精神分析学》。《微精神分析学》里说了一个很重要的观点,即平时人们说“我喜欢,我爱、我恨、我不满、我想怎么样”,实际上不是你真正的想法。按照方迪理论,你说“我喜欢”,实际是毕加索喜欢,然后你就受到了这个影响,你说“我喜欢”,但实际上背后的真相是毕加索喜欢。

当你说到“我怎么样”的时候,那个“我”不是真正的你,而是过去一些伟大的、强有力的“我”的积累。到你这里,不过是被重复一下而已。那么这个重复也有分别,因为我知道,有些读者、读书的人,他读书能够读到让你觉得可怕,例如美国的哈罗德布卢姆那种读书人是非常可怕的,因为他读的实在是太多了。

布卢姆读书非常执着,他也能够从中看出很多门道。比如说,他写《西方政典》实际上是围绕着莎士比亚写的,不论你是哪一个国家,哪一个时代的,他就会说这个人跟莎士比亚有什么关系,这个人跟莎士比亚有什么不同,所以这个结构是这样建立起来的,这是很可怕的,也是让人觉得望而生畏的读者,非常有创作力,就是读者同时又是非常有创造力的。然而大多数人的情况是,一旦成为读者以后他的创造力就开始丧失,他所有的品味都是像方迪说的,实际上是别人的品味。在这种情况下直到今天,我们不能说我们自己有多大野心,但是经常会有一种不甘心,就是你赶上了这样一个历史时期,这么多变化,有很多不可预知的情况,那这个时候你的写作如果仅仅是表达出对于以往的作家的敬意,是远远不够的。

对过去作家的敬意,实际上又充满了误会。因为我们现在读到的过去作家,读到的都是经典,那都是经过历史筛选的。当时这些作家刚写出这些作品来的时候,实际上身边的人可能不觉得他有什么了不起的。因为刚才欧阳江河提到了我最近跟古诗干上了,那么跟古诗干上很典型例子就是杜甫,杜甫到他晚年的时候,觉得自己是大诗人了。杜甫身边的朋友们全是高大上的朋友,这里面包括他王维、颜真卿,然后他跟李白关系也很好。他还认识一帮画家,包括我们美术史上一些很著名的画家。那个圈子本身也很小,但是很高大上。可是即使在那么一个圈子里,真正了解杜甫写作性质的人就不敢说了,否则杜甫不会说他自己是“不见有知音”。然后他说自己是“飘飘何所似,天地一沙鸥”,真的非常孤独。但是过了这么多年以后我们忘记这个事了,我们看任何一本唐诗选,里面排列人都是排在一块的,安安静静的排在一块。

这时候你感觉到只有回到他那个写作现场你才能感觉到这些人当时是怎么工作的。而且我相信当时人的工作其实拿到今天来,就是咱们今天在场这些人怎么工作的样子。不一定非得写诗,有可能做设计,有可能做音乐、做电影或者做美术。所以每一个时代都有“作者诗人“,但是每一个时代的那些创造力不太强的人都变成“读者诗人”了。

但是任何一个时代,实际上一个时代主流的审美学都是读者的审美学。在今天网络文化的大环境下,实际上如果说你自己能够形成一个主流,那是很难的。读者有读者自己的一套,就是他读过去的东西形成对文学的认识,对艺术的认识,你觉得很蠢但是它是主流。

不同时代都有当代艺术家,清朝有清朝的当代艺术家,宋朝有宋朝的当代艺术家,不是今天才有“当代”。每一个时代的当代艺术家都不得不面对他那个时代主流审美趣味,而那个时代的主流审美趣味全是读者类的审美趣味。所以实际上每一个时代要让自己的文化往前走一步,都是很艰难的。

而且在今天有一个更复杂的情况,就是我们今天可能跟过去的中国古代历史时代有一个很大的不同,那就是今天还要面对全世界的问题。除了纵向的阻力之外,你还要面对全世界。创造性工作的压力,来自于过去它也来自于同时代。“来自于同时代”是什么意思?就是说人家做的好你做的也挺好,但是你依然觉得好象有一点不太甘心,因为你没有比他做得更好。但是在现在的情况之下,基本上好像除了咱们在座的这些大艺术家,大多数人会觉得咱们能够做的像别人一样好就已经很不错了。我们就走到这一步跟这个东西也有关系,这个说起来有一点悲观了,但是你就处在这么一个时代、这么一种状态中。关于悲观,让咱们翟姐也说说。

西川

翟永明:我接着西川的讲,我还是真的有一点悲观。就像你刚才说的,我们现在这个时代不光是纵向的去看,还得横向的去看。比如说现在如果是我走到一个书店去,我看见书简直多的是铺天盖地。面对这么多书,我真的感到悲观。有那么多人写了那么多的书,那么多的诗歌,文学,艺术。这时候我会怀疑自己的写作,因为我是一个悲观的人,确实我没有那么强大的自我。过去写作,比如在80年代或者更早时候其实不了解外面的信息,你还可以比较封闭的写作。我觉得封闭写作也是比较强大的力量,因为可以让你在一种有限的状态下能够发挥你自己的潜力。

现在你对这个世界了解的越多,其实可能你的强大就会受到局限。我有时候就会问自己,你写作的意义在哪里?因为如果你依然只是希望跟别人写的一样,或者甚至于我比别人写的好一点点,或者是我能够再出两本诗集,那其实真的也都没有太大的意义。除非你能够写出一些别人没有写过的,或者是有一点新的看法,有一点新的形式,或者完全不一样的东西,也可能才会有一点意义吧。

现代主义诗歌、当代诗歌与“当代”的能量

欧阳江河:我现在要进入下一个话题。从现代主义诗歌到现在的当代诗歌有一个转换,在讲这个转换之前,我先讲讲现代主义诗歌。现代主义诗歌是从某种意义上说,是歌德那里开始的,也就是“世界诗歌”,这是歌德的设想。但是世界诗歌涉及到翻译的问题。在翻译的这个转换里,任何一个语种的诗歌,只要有声音,原创性的大诗人,不管写什么主题,什么题材都会处理声音,英语、德语都是处理声音,俄语更不用说了。但是翻译过程当中最早丢失的,最不能直接搬运过来的就是声音,声音就漏掉了、没有了。但是声音才是诗歌的妙处,也就是诗歌的双重性。诗歌的声音是双重的,外部我们听到的是表达的、叙述的声音;内部是投射的、离散的声音,我们称之为内韵。这种内韵在翻译的过程中丢失了,那怎么办呢?现代主义诗歌找到了一个办法,那就是意象派出现了。意象派就是我们虽然丢失了声音,却出现一个可以像雕塑一样固化的意象,这个是词语造成的一个可观性。

翁菱:给大家举一个例子吧。

欧阳江河:例如庞德的《在伦敦地铁》。原来是那首诗有六十行,最后改成两行。大概英文意思是说“人群中这些突然出现的面孔”,然后第二句就是“黑漆漆的枝干上湿润的雨后的花果”这两个意象。也就是说,生命A和B相遇,构成既不是A也不是B的C,这个其实就是翻译。本雅明讲的翻译语言,尤其是诗歌翻译语言,把A语言翻译成B以后出现新的语言C。《在伦敦地铁》里,表达的是在工业化的伦敦的地铁里,觉没有睡够的,工作累死的人上班下班的时候的疲倦。他们钻出地铁看到阳光的一刻,面孔还带着地下的黑暗。庞德想到是他在印度的时候看到的雨后的、禅意的,古老印度文明的那种自然界的雨后树上的花朵,一种特别灿烂、纯真、古老的东西,但同时又是年轻的生命。他把这两种不同的东西叠在一起构成了诗歌的意象,这个意象诗当然有很多漩涡派,这个我不多说了。

我现在马上说到当代,其实当代的诗歌已经越写越来越像唐诗的时候了,即读者诗歌,越来越像。就是你可以从句子来说完全就是诗,但没有任何原创力。

西川:其实“当代”这个话题非常有意思。其实,基本上我们认知中的现代文学,就是我们脑子里面所构成的这些东西,这一套话语都是现代性的话语。很多人基本上现在处在一个状态,就是用一套现代话语讨论当代的问题。那么,究竟什么是“当代”?那么当代的这种断续性,当代和过去的关系实际上没有被充分和展开的讨论过。事实上,我们都觉得有答案的东西其实都是一套现代理论。

现代理论基本上就是西方理论。西方理论已经给你回答的这些理论,当你用它来讨论一个当代的问题时候,你会觉得很方便。但是,可能作为一个诗人,有时候我自己觉得讨论我身边发生事情的时候,我会觉得有一种困难在里面。就是当我不尝试着用一个我已经知道的说法来讨论我的当代生活的时候,我发现还是有点困难的。

对比“现代性”说“当代性”的时候,有一个很有意思的东西。这个很有意思东西就是所有的现代的东西,所有可以被纳入到现代性里面讨论的东西,在全世界都是趋同的,都是一样的。就是我们在中国的生活跟在巴黎的生活,和在美国的生活或者是在英国的生活,我们内心觉得是能走到一块去的。这个是现代性的理论给我们提供的一种可能性,现代性理论给我们提供的视野是这样的。

但是,这些年我自己去的一些地方,比如说我们去印度、埃及、土耳其这样的一些地方,你会发现在这些地方遇到的知识分子,当他们面对问题的时候他们的看法,就是不断的还是能够发现一个问题,发现他自己的问题。于是我就有一个感觉,就是所谓当代的东西在全世界是一个趋异。

比如说我翻译博尔赫斯、米沃什,我觉得翻译的像他们一点意义都没有。所以这时候就需要问一下,你的当代性在什么地方,然后你工作的可能性的指向。比如说我如此热爱博尔赫斯,难道我非要跟博尔赫斯有同样指向吗?写作当中有很多的困难,一般我们很少谈自己工作当中的困难。我们自己在工作当中有时候会觉得自己有一种无能。就是我用了这么多年的语言,我会忽然觉得我自己的语言有一种无能在里面。

这种无能感会让人感觉沮丧,但从另外一个角度说,我也觉得可能这种无能里面,是不是哪怕会有一点点好东西?这个写作的创新其实不用往大了说,你哪怕能够发明一个新词就已经是一个伟大的工作了,就这一点点,已经是伟大的工作了。

但是很多情况下是我自己以为我写出了一点什么新的东西,但是隔一段时间以后我会觉得好像没有那么新。反正一个人一辈子工作就是不断的是有一点小喜悦你往前推进一点。可能有一个小小的梦想就是写作能够跟自己的生活,能够跟自己的环境相对称。只要能够做到“对称”已经就很了不起了。比如说当代生活里充满这个问题那个问题,但是谁也不能否定当代生活里充满了能量,这种能量哪怕是毁灭它也是能量。那么你的写作里面包含不包含这种能量?

翁菱:西川,我想问你一个问题。我们现在处在一个最荒诞的、最混乱的时代。这么多年以来,我一直在努力以艺术文化为原点推动城市的良性变迁。不管从事什么,也都希望能抱有人文的情怀去看待这个世界。昨天有朋友跟我说了一个他们的感受,那就是觉得现在不做事就是做事,努力去做事反而没用。的确,我看到很多来自各个行业的朋友对于当下这种状况都挺忧虑的。我看你谈到一个话题就是“张力”,目前,在人类不知道怎么往前走的这个时代,是不是你们诗人有最大的可能性和最有潜在的张力呢?在这样的时代,如何保持清醒的思考状态?

西川:这个要看你拿出了一个政治观点来看政治问题,还是拿一个文学的观点来看政治问题。

翁菱:文学的观点。

翁菱

西川:所以说拿不同的观点来看问题是很不一样的。比如说,如果退一步讲,我拿一个道德观点来观看世界,那我的看法刚才你已经都说过了。但是从一个写作的角度来看,这些东西所有的荒诞,所有的可笑实际上全是创作性的一部分。曾经有一个朋友说,我真没得写了,太无聊了。后来我对这个朋友说,你为什么不关注一下自己的无聊呢,无聊本身就是非常伟大的。那么作家是什么?好作家拿过来什么都可以工作,不好的作家我管他叫风格类作家。风格类作家就是只有符合我的风格我才认为那个是可以工作的,我才认为那个是我的粮食、我的菜。但是有一些人的工作不是风格作家的工作,实际上他要处理很多“生材料”。使用“生材料”促发一种语言的产生,这个可是一个大活。

比如说我们每个人都会抱怨,但是你能不能让抱怨变成一种文体,而不仅仅是在抱怨?这个就是工作了。比如说我们批判,抱怨或者骂人。但是我问我自己,骂人能不能成为我们的语言方式,这个是对作家提的问题了,可能读者是对这个东西不是特别的敏感。

刚才翁菱用了很多“最”,我不知道应该怎么说,因为我们前面隔了两代人,比如说艾青,我看过艾青的诗论,那时候他正在打仗,他说“中华民族简直就是人类历史上”那个意思是说“我们生活在最灾难的时候,最倒霉的一个民族,最怎么怎么样。”。那是30-40年代写的东西。后来我看那篇文章的时候想,他是一个诗人,为什么那么喜欢说“最”字。

我想中华民族是很倒霉,但是恐怕没有犹太民族更倒霉。刚才欧阳江河提到了“安史之乱”,“安史之乱”一来中国人口去一半,天天都是死人,外面天天死人才有杜甫的写作。“安史之乱”之前中国的人口大概是5300万左右,后来“安史之乱”持续七年多时间,结束以后整个唐朝人口去了一半,这就是杜甫的处境。所以有的时候,每一个在当下的人都会觉得很不舒服,那就要看这是一个政治的不舒服、道德的不舒服还是一个文学的不舒服。这个东西怎么处理它?我也只好说我也没有一个答案。

网络时代的文学

翁菱:陈冠中老师是不是要说一下?

陈冠中:北京真的很可爱、很奇妙,谢谢翁菱请我过来。北京有时候一个聚会可以碰到四分之三的名家同时出现,这个情况只有在北京可以出现。而像“玉河夜话”这样全部都是名家的聚会,就更是绝无仅有的。我是写小说的,我也挺羡慕当代艺术家跟诗人的,为什么呢?因为他们说的问题其实大家都有,对时代的,对创作的,但是他们都有自己比较清楚的界限跟族群,以及他的类型的一种规范。

如果说到写小说中的“读者的小说”和“作者的小说”,现在我们还有“作者的小说”吗?小说面临的身份和危机是比当代艺术和诗大太多了。一方面,我们遇到更多好手给读者写,网上有很多高手他们可以写一百万字一千集送给你看一百集,如果看的不好不用付钱。这个是“一千零一夜”的情况,就是说故事说不好要杀头。

第二,我们碰到另外一个问题,现在我们的中文,有很多朋友说看不懂台湾小说,也有很多朋友说看不懂香港小说,很多朋友根本不看小说,因为小说比较长,相对于诗和当代艺术来说。另外,刚刚听诗人在讲,我们诗里怎么样创新,小说的这个阶段已经过了。基本上没有人还在追求小说形式上的超越。这个跟诗的运作从来是不一样的,听说80年代会有几千人去听诗的聚会。

欧阳江河:现在可能就是诗歌可以写的不一定要追求像小说那样,追求市场,追求太多读者,这是当代诗人的一个少数诗人特权。这个特权在古代诗人里有,古代诗人有一个更厉害的特权就是读不懂不会是诗人的事而是读者的问题,现在读不懂还是诗人的问题。

陈冠中:我听说诗人还是互相看大家的诗的,我私下可以读别人的诗。我听说作家、小说家不太看别人的小说了。

西川:批评家会看的,做小说批评的。前两天我刚从贵阳回来,贵阳那里开了一个汉学家的会,汉学家来了38个,很多都是做小说翻译的。我在那里举目一看,诗人就我一个人。后来让我发言,我感觉很难发言,因为小说的出版、传播、评价、翻译这个系统跟诗歌的出版、评价和翻译系统很不一样,这是很有趣的一件事。

当然小说家彼此之间也都不一样。但是好像总体上来说,大多数诗人,除了二战以来的垮掉派,基本上都是小众的范围,就是全世界范围内基本上是一个小众的范围。比如说小说家在一起会说到印刷术和版税,对诗人来讲不存在这个问题。

当然现在也有一种网络上的诗歌。网络本身对于诗歌是有塑造的。这个塑造在哪呢?比如说你在手机上能够看的诗一定是短的、抒情的、稍微简单一点的诗歌,你不可能在网络上看到长诗。因为网络本身是不允许那种阅读的,就是网络本身快速的可以看完,所以网络上有很多诗,但是网络技术本身对诗歌有挑选的,不是所有的诗都能够在网络上传播。

所以有一些诗人是在网络上比较活跃的,然后写一点诗。因为中国当代诗歌说到底,它的题材其实是比较有限的。我们感觉到好多人在努力的写出一点新东西来,但实际上,比如现在受欢迎的诗歌题材是什么呢?大概是比较要抒情,要包括一点今天的生活,而且最好是底层生活,你写高大上的生活不太可能一下有比较广阔的传播。为什么呢?因为在网络上的诗歌领域,很多人积极参与进去的人,我管他们叫做“小镇青年”。

为什么说是“小镇青年”呢?因为网络一来人人平等,就算是莎士比亚和“小镇青年”对话,莎士比亚也干不过他们,因为网络人人可以在那里发言。所以,有诗歌的阅读趣味,在经过了80年代末90年代的大起大落,到90年代后期大家的政治关怀没有那么崩得紧的时候,生活方式又开始回来了。80年代关于生活方式的写作是很流行的,然后到90年代后期,大概97年、98年、99年的时候,关于生活方式的写作又很厉害了。然后随着中国城市化率越来越高,城市人口的构成产生了有趣的变化。但是,虽然已经有一个城市的生活方式了,但是文化记忆却是乡村的。

就是中国当代的读者,他在城市里面活动,大学生也在写诗,然而实际上这些大学生背后过去的生活记忆是一个小镇的,或者是一个乡村的生活记忆。这等于是把一个小镇青年的文学趣味拿到城市里面来了。在这种文化环境里,比如说过去你读先锋派,实际上你是看不清楚的。中国的情况就是,很多在国外能够看的比较清楚的东西,到中国都是看不清楚的。

我这里面没有说这种情况好或者是不好,只是我们生活在这样的现实当中。比如说我自己,以前在国外,我们也读先锋派,也读后现代,也读浪漫派,但是在国外基本上是读先锋派的时候大家都读先锋派,然后到后现代的时候大家都读后现代。它有一个很清楚的时间的区别。在中国,是打倒四人帮以后,浪漫主义、现代主义、后现代主义混在一起读的。混在一起读就意味着,比如理解现代主义的时候我背后的情感是浪漫主义的,情感全是混在一起的。

又比如说同样的书,国外人也读,中国人也读,但实际上咱们读法是不一样的。我也读庞德,一个美国人也读庞德,我读庞德的时候我总觉得庞德还是一个诗人,但是也可能在美国他们觉得庞德是一个现代主义的助产士了。

诗歌与人工智能 – “写诗不是采蜜,诗歌不是蜂王浆。”

冯俊兰:去年还是前年我不记得了,微软的小bing出了一本诗集叫《阳光师的玻璃窗》。它其实是把1920年到现在的大概500多首诗,还有更多诗放进去,通过深度学习学完了一个模型,然后你可以给它一张图片,通过联想产生一首诗,从词的拼接华丽程度读起来有舒适感。这样的诗歌就是你们刚刚在讲的“读者诗歌”。也许这个工作的意义就在于,可能没有创造性,但是我可以最大化的把诗歌中的各个元素切的非常小,我可以拼接和组合。所以我在想,这样的技术是不是可以把“读者诗歌”推到极限,如果它学的很多,这样一个算法空间里维度比人能想象到的维度多很多,这是我想讨论的一个问题。

欧阳江河:这个问题是这样的,人工智能的优势是在于整理、筛选这一瞬间做出比较以后,做一个汇集和判断,而且它还设定一个标准,哪个好,哪个坏,哪个差。而诗歌的领域里,这一种哪一个胜利,哪一个失败的标准不存在。文无第一,武无第二。你不能说李白杜甫谁就是绝对哪首诗比哪个好。这是其一。

另外,一个很简单的说法,诗歌根本的努力和要处理的问题是未知的,而机器人的诗一定是针对已经写出来的诗句加以比较、综合和选择。而最好的诗歌一定包含未知性,是还没有写的,还没有被写出来的原创的东西。而这个还没有写的原创的东西,和不同人的声音,不同时代的时代性有对应。词与物有对应,情感和诗歌有对应。

最后,机器人按照西川的说法死不了,所以它对死亡没有感觉。而诗歌的最根本的体验里如果不包含这种对死亡的疑惑和处理,和由此转换出来的对生命的感受,就太没意思了。所以这不是谁写的好谁又写的不好的问题,好不好已经没有一个根本的标准了。何况人工智能的诗歌写作最根本的未知性没有写,还有对死亡的感觉,情感的东西,差异性等等都没有触及到。

西川:别人给我看过用那个人工智能写的诗,有两类诗。就是机器写的古体诗和机器写的新诗。机器写古体诗比写新诗好得多,这翻过头来就能够感受到一个东西,就是中国古体诗实际上是有一套更清晰的规律的,这套东西你摸准了以后,把它输入进去,然后充分的联想和运算,它能写得挺像样。但是我看到写新诗很差。而且用机器写的新诗的高标准趣味是一个什么趣味呢?是一个40年代的趣味。文学界,包括大学里写文学史的这些人,他们对于40年代中国现代汉语评价非常高,然后就说40年代汉语变成一个标准以后,那个机器也奔着40年代写,就是40年代那种感觉写。然后再搀杂一点现代派,就是40年代的诗歌感觉搀杂一点现代派语言,这就是机器能写出来的新诗。

翟永明:我补充一下,你刚才说人工智能写诗,其实人工智能不仅仅是写诗了,可能写小说比写诗还要厉害,因为其实用人工智能来写小说可能都成为一个网络写作的趋势了。因为我后来了解到,听说一些年轻小说家他们可以每天写特别多的字,几万字什么的,其实这是很困难的,但是他们借助人工智能。比如说把一些关健词和故事情节需要什么样结尾什么样开头,一旦输入进去以后是可以生成比较完整的故事的。而且不仅仅是小说,在编剧里面也有更多,尤其是电视剧编剧借助人工智能来写作的也特别多。

而且现在还利用人工智能画画,也可以画得非常好。可能不仅仅是诗歌方面的问题,可能所有的这些艺术形式都能够模仿的非常快,但是最后最重要的一点,就是它对人性只是一种模仿,但是没有能够深刻的思考吧,肯定不可能有这种东西。所以应该是它生成的这些艺术形式也好,小说也好,诗歌也好,其实还是跟真正的诗歌、小说、艺术完全不一样的。

冯俊兰:我自己也做科研的,两三年没有发文章了。每次参加会议说你不写才是对科研最大的贡献,真的太多东西是非原创性的。所以经常焦虑“原创性”这个问题,不管是做科研还是诗歌这个本质到底是什么?它来自于什么地方?什么样的东西,可不可以被测量和被分解,到底是什么样的东西才是原创的?

欧阳江河:我始终觉得,诗歌发展到最后,最复杂的和最有原创性的诗歌,很可能是人工智能几乎从定义上就没有可能去攻克的。这不是一个聪明不聪明的问题。聪明的人太多了,但是聪明不意味着你能写诗。另外,诗歌要反对的要抵抗的,恰好就是人工智能诗歌所依赖的。编程可以标准化,这个趣味可以筛选,可以海量的采集,大数据化,然后从中提取出一种精华来,就好象蜜蜂采蜜一样。写诗不是采蜜,诗歌不是蜂王浆。

这不光是聪明不聪明,突破不突破,意外不意外的问题。诗歌在某种意义上来讲,它的原创性有很多很多的东西,很多智慧的黑洞,还有愚蠢,还有不可知,还有茫然,还有恐惧,还有把美改变。大诗人里尔克说:“美在起源处是一个恐怖。”它可以轻易的毁掉我们,却饶了我们,没有毁掉我们才有人类文明,丑啊、美啊这些。这不是人工智能可以触及的。

西川:我相信任何时代我们都会有幻觉。进步的幻觉,日子过得更好的幻觉。有位思想家说,过去的人死于天花,现在的人死于癌症,我们却觉得死于癌症比死于天花更高尚。

所以虽然诗歌解决不了什么问题,但是诗歌会触碰这些问题。触碰这些问题本身就是有意义的,可能越走越黑,但是这种触碰本身,盲目的触碰,依然是有意义的。

欧阳江河:有一些好句子,知道这一点,绝不是诗人仅仅是写一些好句子。

翁菱:不管怎样,诗歌在我们心里确实能够唤起我们内心最深层的、精神性的东西。不管是人工智能还是别的,我觉得这些东西改不了我们的内心,更改变不了我们一直在坚持的追求。 诗人也是思想家,所以我们今天不只是在讨论诗,更是在讨论我们今天的生活、今天的思考状态吧。我们希望可以通过这样的持续探讨,越来越看清未来的方向。谢谢大家。

后记:

「玉河夜话」是一个有识之士畅所欲言的平台,是先锋的跨学科Think-Tank。「玉河夜话」的创办人翁菱一直坚信:“艺术是改变社会的另一种力量。”长久以来,她一直致力将艺术融入城市,社会与环境发展并推动艺术与设计,科学与自然等不同领域的跨界实践,助力社会的良性变迁。

往期的玉河夜话涵盖了城市、艺术、音乐、电影、建筑、科学、生活方式以及社会问题等不同主题。第十八期涉猎的诗歌与时代的关系,借助三位诗人的对话,帮助我们认识中国当代诗歌在不同时代环境下在中国文化中的呈现以及脉络。在未来的探讨中我们还希望进一步了解,作为中国当代文化启蒙先锋的诗歌, 在世界当代文化中的地位和影响?它将如何影响全球诗歌文化的格局?在中国当下环境中,诗歌这种文学形式会如何与中国公众空间,社会现实以及当今时代最敏锐的问题产生更多的意识交集?

嘉宾介绍:

翟永明

诗人、作家。已出版诗集《女人》《在一切玫瑰之上》《纽约,纽约以西》等诗歌、散文集10多部。翟永明作品曾被翻译为英、德、西、意、日、荷兰等多国文字。2007年获“中坤国际诗歌奖·A奖”,2011年获意大利Ceppo Pistoia国际文学奖.曾获华语文学传媒大奖。翟永明1998年于成都开设“白夜”文化沙龙,持续策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。

西川

诗人、散文和随笔作家、批评家、翻译家。1963年生于江苏,1985年毕业于北京大学英文系。系美国艾奥瓦大学国际写作项目荣誉作家(2002)。曾任纽约大学东亚系访问教授(2007)、加拿大维多利亚大学写作系奥赖恩访问艺术家(2009)、北京中央美术学院文学教授、图书馆馆长,现为北京师范大学特聘教授。出版有九部诗集和诗文集、两部随笔集、两部评著、一部专论、一部诗剧。此外还翻译有庞德、博尔赫斯、米沃什、盖瑞.斯奈德、奥拉夫.H.豪格等人的作品。曾获鲁迅文学奖(2001)、上海《东方早报》“文化中国十年人物大奖(2001-2011)”、腾讯书院文学奖致敬诗人奖(2015)、诗歌与人国际诗歌奖(2015)、中坤国际诗歌奖(2015)、德国魏玛全球论文竞赛十佳奖(1999)等。其诗歌和批评文章被收入多种选本并被广泛译介,发表于二十多个国家的报刊杂志。纽约新方向出版社2012年出版由Lucas Klein英译的《蚊子志:西川诗选》,该书入围2013年度美国最佳翻译图书奖并获美国文学翻译家协会2013年度卢西恩.斯泰克亚洲翻译奖等。

欧阳江河

原名江河,1956年生于四川泸洲。诗人,诗学批评家,书法家。北京师范大学终身特聘教授。在国内和港台出版了《谁去谁留》、《如此博学的饥饿》、《大是大非》、《长诗集》等13部中文诗集, 以及文论及随笔集《站在虚构这边》。 其诗作及文论被译成英语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语等十多种语言。 在德国和奥地利出版德语诗集《玻璃工厂》、《快餐馆》、《凤凰》,在纽约出版英语诗集《重影》、《凤凰》,在巴黎出版法语诗集《傍晚穿过广场》。自1993年起,应邀赴全球五十多所大学及文学中心讲学、朗诵。 获第九届(2010年)华语文学传媒大奖年度诗歌奖,十月文学奖(2015年),第十四届(2016年)华语文学传媒大奖年度杰出作家奖,英国剑桥大学诗歌银叶奖(2016年)。 其写作实践深具当代特征,在同时代人中产生了广泛的、持续的影响,被视为80年代以来中国最重要的代表性诗人。