Episode 2 | The Transformation of the City and the City in Transformation – Chen Jiaying, Feng Lun, Wang Jun, Zeng Li

玉河夜话第二期现场

2015年11月15日夜,老北京旧城内碧水微澜的玉河已然随冬渐寒。继上次「玉河夜话」漫谈老北平和新北京的话题之后,本次「玉河夜话」随艺术家曾力的镜头,重温二十年中国城市演进的空前异象,与来自不同领域学科的朋友一起,围炉漫谈“城市的变迁与变迁的城市”,在对历史回顾和缅怀中,反思当下城市的诸多问题,探索我们未来理想的城市营建。

曾力摄影作品《明十三陵.裕陵》,2007.12.26

曾力摄影作品《天安门广场》,2007.10

曾力摄影作品《焦化厂-10》

曾力摄影作品《贾家66号》,2008.3.17

曽力曾说:“摄影对于我来说是需要几十年来完成的一项持久的工作。我的愿望是做一个诚实的影像作者,用作品建构一座今天历史的影像‘博物馆’”。在论坛中,曾力与大家分享了他1998至今持续拍摄的六组作品:天安门广场、明十三陵、五六十年代的意识形态建筑、七八十年代的公寓楼、上海里弄、已废弃的国有大型工厂。他多年来坚持用镜头记录中国城市空间的日常构造演进,以艺术家独有的敏感和思考,纵深切入中国社会与城市变迁。这次论坛中分享的作品只是他三十多个拍摄主题、数以万计的图片影像中的零星片段,而所有这些拍摄和记录仍在进行中。

“拍摄一座城市、一座工厂、一片街区,工作量就像实施一项工程”,曾力谈到自己的创作时说,“我的初衷使用一种客观的方式,把所有的景物系统地记录下来,构成一部全景式的作品”。提到自己去探索摄影艺术的过程,曽力不无动情地说:“在摄影历史上,那些叙述和表达一个时代的作品总是深深地吸引着我。从桑德(August Sander)、贝歇夫妇(Bernd & Hilla Becher)、马克·吕布(Marc Riboud)等前辈的作品中,我获得一种信念和力量”。

艺术家曾力

因同样关注北京旧城变迁而结识曾力的王军深谙北京城市文脉,在他看来,曾力拍摄的胡同群落,上可溯源至辽、金、唐时的北京城,直观反映了北京“三千年未有之大变局”。过去五十年,北京人口由130万增长到两千多万,但“居中而治”城市布局和治城理念,自元代而未有更新。回顾北京的城市发展历程,王军幽默地举例说:“五十年代的时候毛主席说过,北京以后一千万人口,为什么是一千万毛主席没有说;人民大会堂万人大会堂,为什么是一万毛主席没有说;天安门广场40万人在那里,为什么40万他也没有说。当然五十年代,他说建成一千万人口的城市,一千万人口城市是单中心还是多中心就是可以考虑的事情。最后围绕着单中心来做的决定改变了所有在北京生活的方式和质量。”

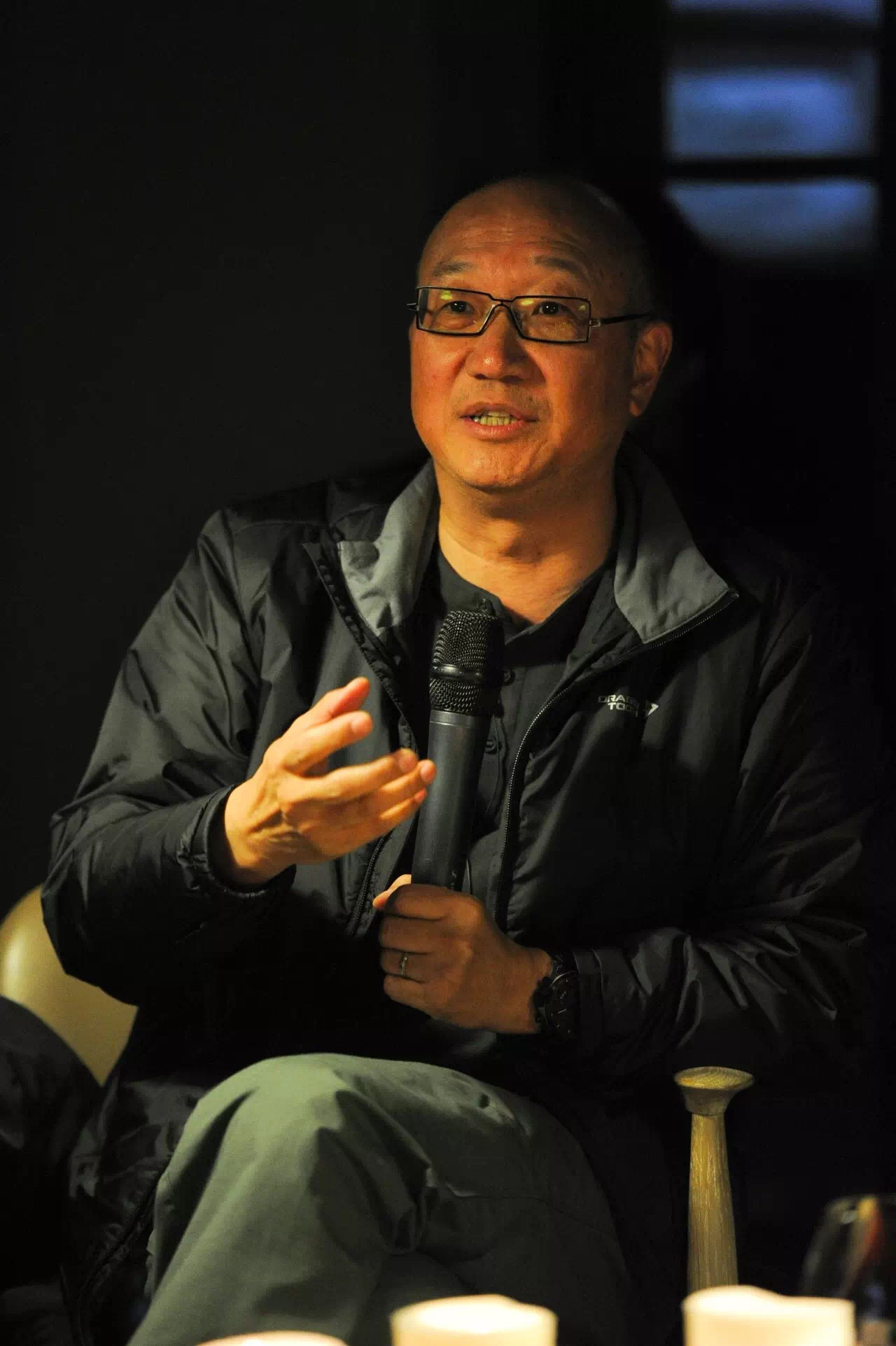

新华社《瞭望》新闻周刊副总编辑王军,《城记》作者。

在场的许多老北京的回忆被嘉宾的谈话一一勾起。老北京人张兰对于故园北京保有深厚的情感和丰满的回忆,她感慨今天国际化的北京,却丢了自己的灵魂;同是老北京的于鸿雁亦认为,拆楼盖楼的过程应该注重文化精神的存在和再建设。

针对旧城的拆与建,企业家冯仑诙谐地分享了几段故事,随即将话锋引入了他近年专注探索的“立体城市”这一城市综合解决方案,即在一平方公里的土地上,打造可以容纳10-15万人口的中密度高效的多维建筑群。他先回溯了40年代因钢结构、玻璃和电梯的发明,迎来美国摩天大楼的时代,到今天,三项新的技术发明让“立体城市”不再单纯是梦。“一个是新能源,保证建筑再复杂,里面舒适度、灯光都一样;第二个移动通讯,使单体建筑功能由单一走向多元,不管多少人在里面拐来拐去都可以找着;第三个就是纳米技术,保证自重压不垮……地球上现在正在运行最高的楼880米,正在建的拉登老家是一千米,现在正在筹划的是1400米在多哈,还有2000米的阿布扎比,所以500米以下已经成为常规性了”。谈到今天中国城市里鳞次栉比的高楼,冯仑直言“我们并不需要这么多高楼,下一步都市中心应当用“立体城市”的方法来建设,大疏大密,减少对原有城市格局的破坏,尽可能多的保留历史遗存。”

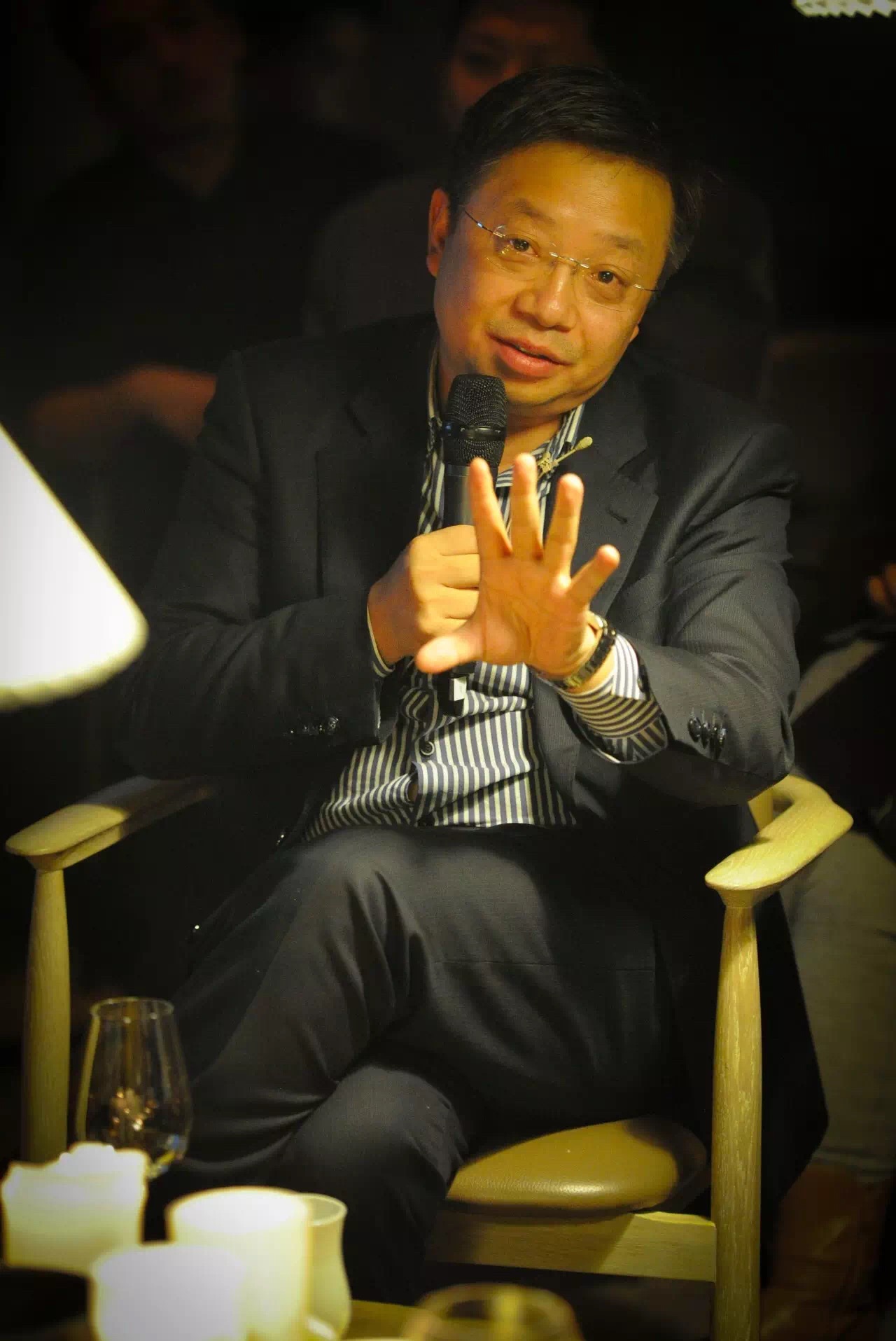

万通集团主席、万通投资控股股份有限公司董事长冯仑

企业家朱云来,深为曾力镜头下的北京触动,“我想看了这些照片确实是很心疼……我们房子盖得够多了,能不能停停,先不要拆了,至少想想要不要拆”。针对冯仑提出的土地资源、人口密度等现实问题,从事金融多年的朱云来也给出了自己的宏观数据,“中国绝大多数人口生活在960万平方公里三分之一里,土地所谓18亿亩是就是300多万平方公里。这跟五点几万占地相比,不是不够用,而是足够用……我们所谓六亿人口城市化,有两亿是城镇化人口。城市化和城镇化是两个关系。城镇和乡差不多,就是多了两条街,这是很小的,这样镇里住了两亿人……我们现代建造技术也不是二三十年前的了,提供基础设施应该有很科学、很好、很节能的方案。另外还有别的方式,过去没有可能性,现在老城区重新修,如果有价值的,有历史价值的完全重新翻修,这个成本相对高一点,但是也有人可以承受得了,你也有这种稍微往外走一点地方就大了,解决大部分人居住问题也可以,现在把现有住房消化掉就不错了,所以这个房子确实是且慢拆吧。”

中金公司前总裁兼CEO朱云来

翁菱曾与冯仑合作过“立体城市:未来中国”展,与世界生态建筑之父Paolo Soleri,和荷兰研究高密度城市建设的建筑事务所MVRDV,共同讨论并展示了这一理想在中国实践的可能性。在翁菱看来,立体城市的理想并非绝对建立在拆干净之后的全新土地上,“我和冯仑在纽约经常一起考察,他常说纽约特别有意思,它是建立在旧城基础上的立体城市,而不是简单的一个全新的立体城市了”。

财经杂志的编辑认为“立体城市”能通过聚集高密度人口产生最大经济效用,同时给城市灵魂的滋养和延续留下更多的空间。北京大栅栏更新计划的负责人则针对北京大量50-80年代建成的类型建筑的去与留,以及城市转型过程中,运作发展城市更新模式的议题与冯仑展开讨论。

“拆迁建设的主观意图肯定不是杀掉北京的灵魂,或许是非常实际、非常必要的……”陈嘉映如是说,“这个过程肯定不只是一个审美需求的过程,而是多方面的……所以有时候不只是从一个情感来说,我们更喜欢哪一种生活。在这样一个现实情况下我们能够做得有多好,这可能才是一个更实际的问题。”

哲学家陈嘉映

《艺术新闻中文版》主编叶滢将视角切回曾力反应城市变迁的作品本身,她说:“艺术作品是在占有艺术家,艺术家把自己的时间贡献给这个作品,然后等我们所有人离开这个世界的时候,这个作品自己会留存,自己保有自己的灵魂。透过曾力的作品,可以感受到这个时代的北京,就是一个坚硬的、有一点残酷的、有一点冷静的、混乱的,我们这个时代的精神其实就在这个作品里”。

翁菱论坛后感慨道,不同于上次关于老北平乡愁和文化人身份话题的感性对谈,这次「玉河夜话」可谓名副其实的思想交锋,各路才俊向我们展示了他们如何以精确的客观数据和严密的逻辑推演,透析当今城市与社会的万象变迁。可惜时间太短,思想刚刚阐明、架势刚刚摆开,谈得意犹未尽,现场朋友更大都还有话没说,此话题,值得另寻他日继续商榷。

左起:冯仑、陈嘉映

左起:王军、冯仑、翁菱、陈嘉映、曾力

玉河夜话现场

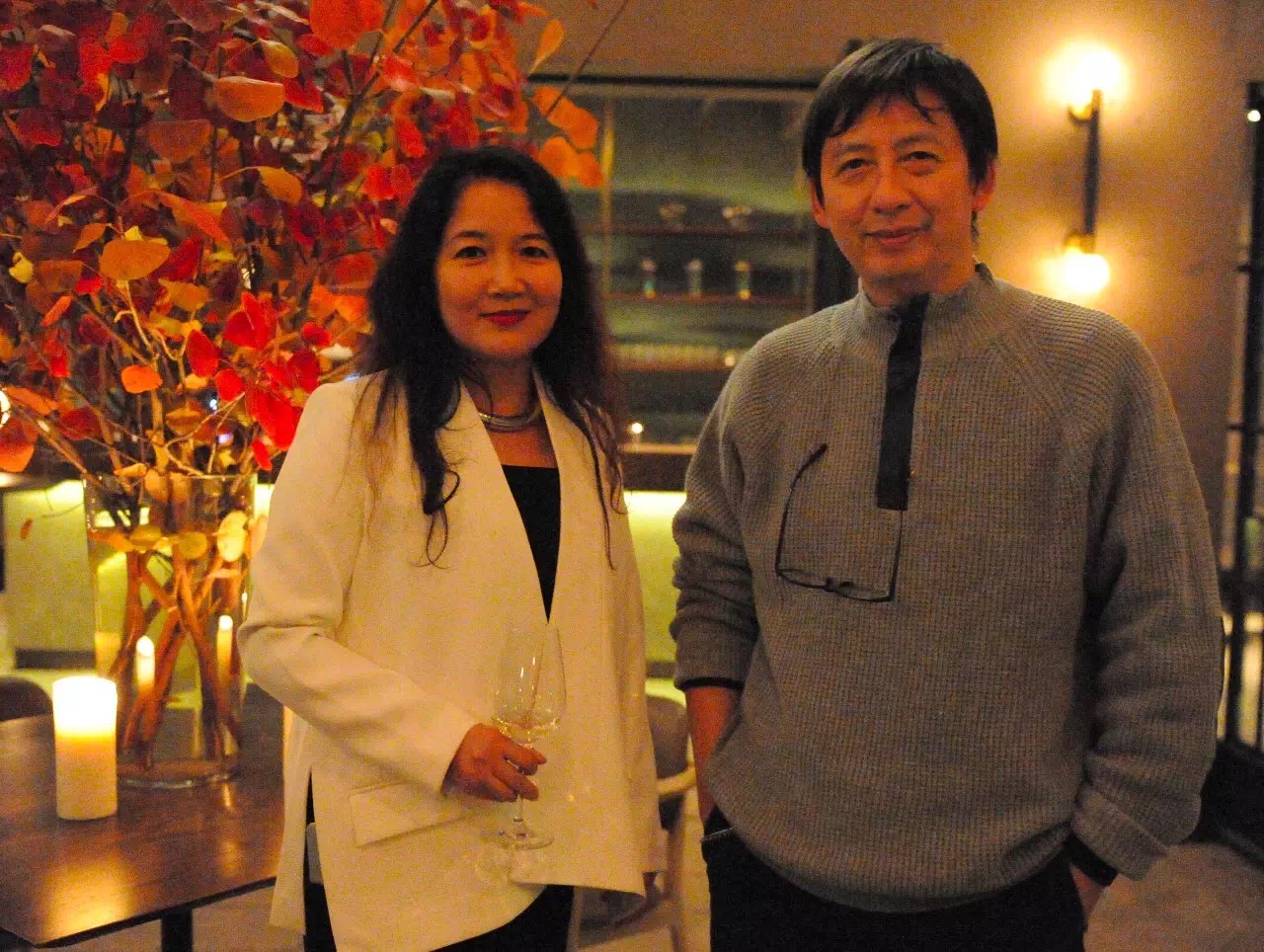

左起:翁菱、曾力

左起:朱云来、翁菱、王军

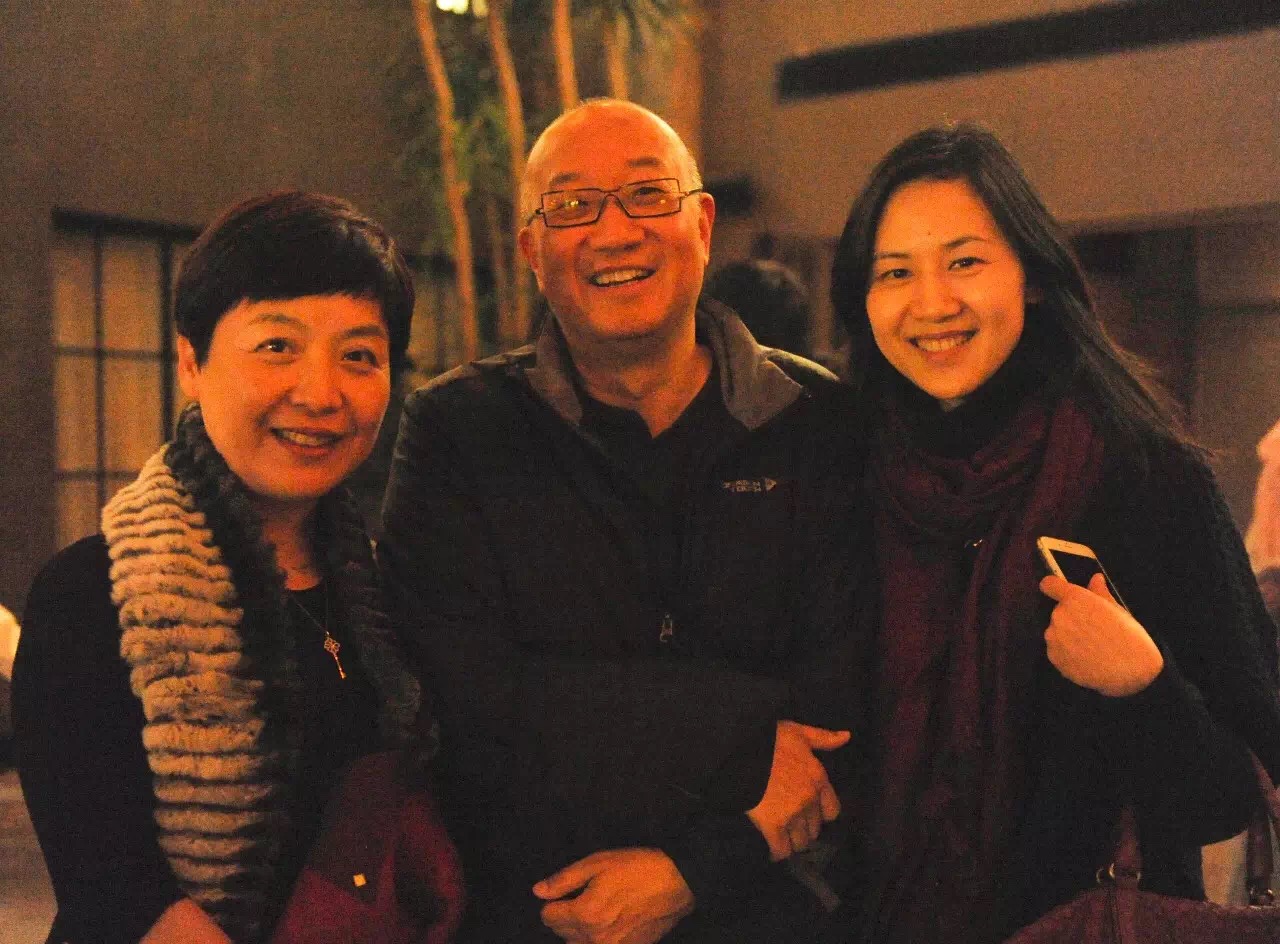

左起:收藏家卢映华、冯仑、收藏家王津元

左起:媒体人叶滢、翁菱、陈嘉映、作家苗炜

左起:翁菱、范立欣、梦桐

左起:张蓝、翁菱

左起: 苏国欣、钱永耀、华一沨

左起:音乐家朱哲琴、翁菱、艺术家刘虹、收藏家刘兰

夜话嘉宾及友人合影