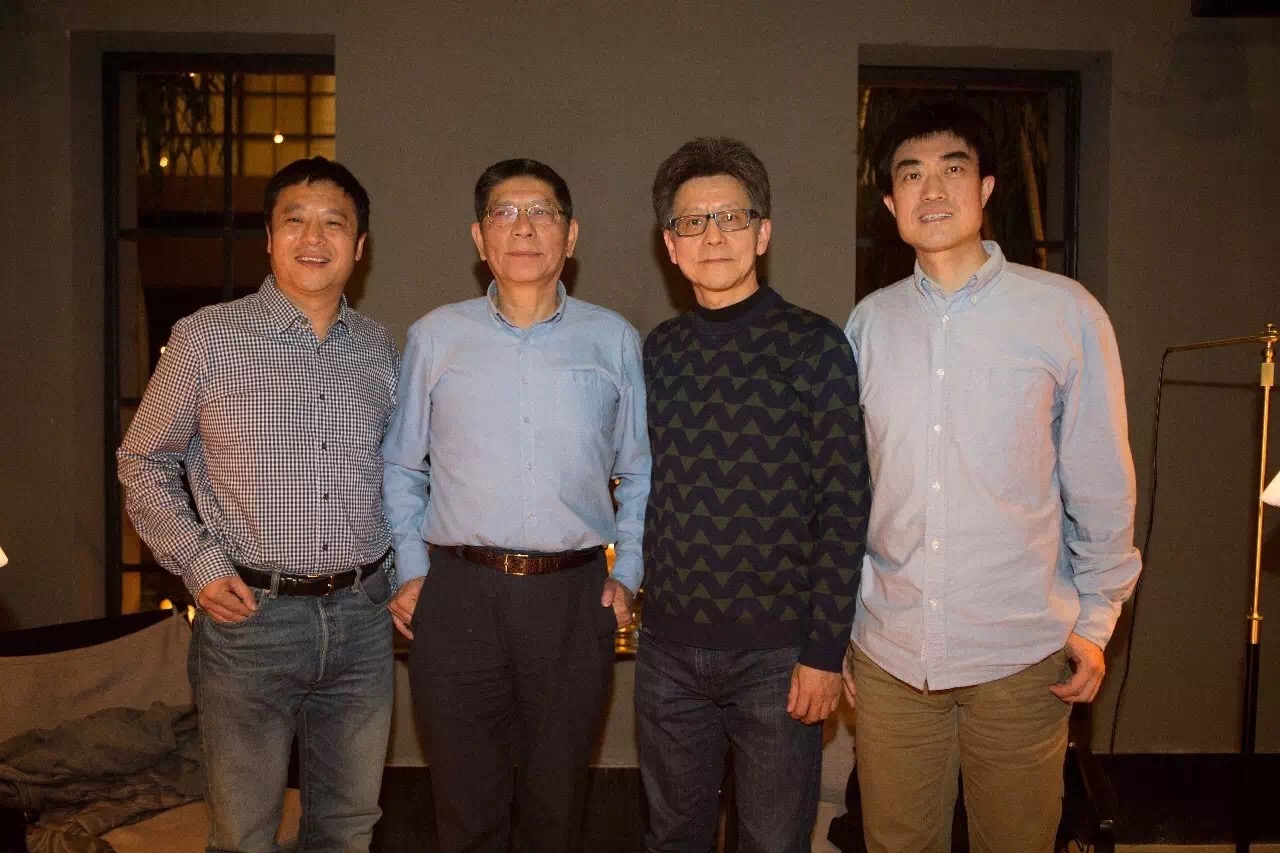

Episode 11 | Biotechnology: The Road to “Revolution” – Tang Chao, Chen Jiaying, Wei Wensheng, Deng Hongkui

第十一期「玉河夜话」《生物科技——“革命”之路》带领我们进入了一个奇妙的生物科技世界。基因编辑和干细胞技术,这两个尚有许多未知的领域充满了令人好奇的无限可能。当细胞永生、器官再造已成为现实,将来我们或许真的可以摆脱衰老凋零,病痛死亡。在这个重新定义“人类”的「革命」之夕,我们面临着生命与伦理,虚无与存在,不朽与终结的毁灭和思考。——翁菱

2016年12月12日,冰霜凝结了玉河。北京进入禀禀寒冬,天安时间当代艺术中心与Georg Jensen联合发起的「玉河夜话」,也迎来了继“人工智能”之后,第二场关于人文与科技的对话:《生物科技——“革命”之路》。格外感谢生物物理学家汤超和哲学家陈嘉映的引导,以及两位探索在生物科技领域最前沿的专家魏文胜和邓宏魁。科技的发展左右着社会的进步,同时也影响着人类的自我理解与革新,这一夜我们在玉河炉火旁,漫步于关于生命的无限想象。

「走出」生老病死

邓宏魁:生命科学的终极梦想,就是有一天我们能够走出生老病死。干细胞在此会起到最根本的因素。干细胞是现在整个生命科学探索的最前沿,而且是在未来应用中大家最关注的一个学科,它的应用无疑将来会引起一场新的医学革命。10到20年以后,几乎对所有疾病来说,干细胞都会成为一种基本的治疗技术。它可以帮助我们治愈非常多的重大疾病,以及我们现在解决不了的疾病。

邓宏魁

干细胞的概念是上世纪60年代的科学家提出的。简单来讲,干细胞有一点像“树干”——总是可以长出新的叶子,新的枝干。它是一个生命的源泉,是人体的“种子”。干细胞实际上大家都见过。鸡蛋就是干细胞。人体发育的过程,也是从一个细胞开始的,即受精卵。那么我们成年人身上有干细胞吗?也是有的。干细胞每天都在工作,头发生长,指甲生长,这是可以看得到的;体内每天都有新细胞长出来,这是看不见的。新细胞长出来的源泉就是干细胞。

我们血液里有八种细胞。很多细胞寿命只有几个小时,每天有大量细胞死亡和产生。新细胞的产生都是因为干细胞的存在。那么干细胞有什么用?为什么将来能够成为治疗所有疾病的根本性新技术呢?因为干细胞治疗涉及几个方面。一个就是衰老。抗生素的发现可以说是20世纪生物医学领域内最伟大、最具革命性的科技突破,由于抗生素的发现和推广,我们人类的平均寿命在一个世纪内翻了一倍,和上个世纪同期相比,当时的人类主要面临各种传染病,科学革命发现了疫苗和抗生素后,才使大多数人能够活到70-80岁。可人类寿命延长的同时也带来了新的问题,举例来说,本来你买一辆车能开10年就报废了,现在这车要开20年。“车”的很多零件会老化,老化就需要换。人的衰老、损伤和病变也是这样,人类需要修复、需要换“零件”的时候,干细胞就是一个基本因素。

将来干细胞技术成熟了,人们就不用担心衰老问题了。包括男士怕掉头发,掉牙齿,将来这都能不断的长出来。干细胞会帮助你修复生长。更进一步说,生下来不好是爹妈给的,结合今天的技术,可以在干细胞基础上改造遗传因素,病变因素,衰老因素带来的变化。将来我们能够用干细胞技术在体内和体外造出各式各样组织细胞。再过几十年,商店不一定卖衣服了,很可能是卖各种型号的器官。换关节,换牙齿或者什么东西,在将来可能是一个最基本的需求。人们会更健康,生活质量会更高,人生会有更大的意义。

1981年英国科学家有了革命性的发现,把一个老鼠的“多潜能干细胞”体外培养,养了30多年以后打回老鼠体内,仍然能够让老鼠变健康,这就是干细胞的魅力。

大家想这种“种子细胞”能不能做出人来?一直到1998年美国科学家James Thomson第一次实现了人类干细胞的体外生长,意味着“再生医学”的开始。破坏体外受精产生的早期胚胎,从中取出来一个多性能干细胞进行实验,在当时的西方社会面临巨大的伦理问题。虽然在实验室看,那只是一个细胞,没有什么形态,但社会伦理认为不管几天,这胚胎就是一个生命。破坏一个生命,从它里面提取组织细胞就是伦理问题。德国不允许做这个事情,你做这个事情是要进监狱的。在美国,小布什政府表态美国国家经费不支持这个技术,私人经费不管,但是不允许在国家支持的实验室里做这件事。当时这样的伦理争议也让科学家有了新的梦想——我们能不能在体外做一个不通过破坏胚胎的纯人造干细胞?这是当时一个非常大的梦想。

2006年日本科学家山中伸弥(ShinyaYamanaka)取得了根本性的突破——在体外就能把普通的细胞,通过注入几个基因,就变成了所谓的“种子细胞”。这是干细胞领域过去50-60年来取得的最大成就。这位科学家获得了2012年的诺贝尔奖,因为他的工作对于再生医学起到了绝对性的影响。现在全世界成千上万的实验室都在用这个细胞技术来做实验。日本科学家做到什么程度呢?用这个细胞分化成RPE细胞治疗病变,而且是临床级别的。未来10年内你会陆续听到,人们可以把软骨细胞做出来,血液细胞做出来,头发细胞做出来,神经细胞做出来,并用它们来治疗各种疾病。所以在未来10年的每一天大家会很期待,这些细胞都开始进行临床实验。未来很多疾病的治疗,将通过干细胞技术,找到一个根本性解决方案。

我特别强调,我们处在一个“革命性”的前沿,身处正在发生的变化过程当中。巨大的变化就发生在未来的10-20年之间,会有根本性的技术出来。我们现在所谓的“走出”生老病死依旧停留在体外单细胞的程度上,也许有一天,我们也能让人的个体,真正走出生老病死。

汤超

汤超:我补充一下,刚才邓宏魁说日本科学家在2006年通过转4个基因进入普通细胞,然后让细胞变成干细胞而拿到诺贝尔奖。邓宏魁教授几年前可以不用基因,只需要用少数几个化合物,就可以让细胞变成干细胞,这个能力是更大的。现在,我们请魏文胜讲讲什么是基因,能不能变成爱因斯坦?

编辑基因意味着编辑生命

魏文胜:基因编辑是大家公认的一个革命性技术。当我们说起“革命性技术”的时候,不是从一个普通诺基亚变成智能手机那样,而是像突然有一个东西让你能远在万里之外与人沟通,像发明了电那样,才可以说是“革命性技术”。

说到基因,基本上大家都知道,人显然是被编码的。没有父母,其实就没有“你”。“你”携带着父母很多的性状。姚明的女儿也长得很高,就是父母基因决定的。每个人身体上大概有10的14次方细胞,那是非常庞大的数量。在每个细胞里的遗传组织,密码几乎是一样的。我用“几乎”这个词,是因为每个人无时无刻都在遭受各式的刺激,已经有很多突变的可能,所以每个细胞是不一样的,但是对你自己来讲,与他人对比,几乎可以认为每个细胞可以携带同样的遗传信息。所以遗传信息的单位就是基因,而基因就是序列。

魏文胜

有一个很形象的类比,我们现在用的电脑,或者是智能手机,都是通过IT的软件编程实现的。编程的最小单位是信号,就是1、0、1、0这种二进制的编码。这种二维的信号可以变化出非常复杂的信息,让我们通过互联网做各种各样的事情。给生命“编码”的最小单位其实有四种:ATCG。它的维度和复杂度非常高,这还不包括所谓的“修饰”。对我们自己来讲,如果你编辑的话,实际上其实从DNA到RNA再到蛋白,这是经典功能的一个信息链,那么如果直接回到原初修改的话(对ATCG进行编辑),其实我们可以做一些惊天动地、彻底的改变。这其实一直是不能实现的,但是如果未来突然实现了,就打开了非常多的窗和门。

举几个例子,它能够做什么呢?从现实点来讲,更多的是对遗传疾病的改变。比如说有些人的基因决定着他的血细胞凝结,载氧功能有缺陷,所以会产生非常多的症状,在中国南方地区这种人口也非常多。那这种基因病可以用基因编辑来改变。另一个很好的例子是对HIV的治疗。目前HIV的治疗就是鸡尾酒疗法,三种类型的药物,仅仅是能够把HIV控制住,病人每天都要服药。从基因组编辑技术角度来讲,是有办法来根治艾滋病的,有一些甚至进展到了临床实验的阶段。我们发现有一类人不得艾滋病是因为他们的T细胞缺一个辅助受体,学名CCR5,HIV病毒是通过它进入系统的。这就提供了治疗艾滋病的全新思路——把这个受体拿掉不就好了?而如何安全地拿掉它,就是基因编辑在尝试的试验。我们尝试把艾滋病人的免疫系统重新处理,让它既执行免疫保卫功能,同时又不会被病毒感染,在理论上HIV就可以被治愈。

基因编辑是一片蓝海,大家已经展开了想象的翅膀,只是想象还在空中寻找落地,有无限的可能。革命性技术不是说马上遍地开花我们已经是上帝了,想变成费雯丽的样子其实还是可以想的,实现起来就需要一点时间。

科技的进步往往是盲目的?

汤超:现在我们至少可以想,我们可能要变成上帝。很多东西都是可能的,一切不可能的事现在完全可能。我们生活还有意义吗?我们还是人吗?

陈嘉映:当我们技术性很高,难度性很大的问题时,我们都会希望这些技术的问题或早或晚都会得到解答,因为理论上,它肯定有一个准确的答案。然而人文的问题,也包括艺术的问题,大家知道原则上没有这种最终答案。那为什么还需要提这些问题?本身也是一个问题,但是不管为什么提这个问题,就会有这样的问题提出来。

陈嘉映

我个人觉得真正改变人类进程的从来都是技术,或者说第一位的因素是技术。很多政治的社会组织改变,甚至人的意识形态的改变,很大程度上都是为了适应技术的改变,而技术的改变在某个意义上非常盲目。在什么意义上挺盲目呢?技术都是为了解决很具体的问题而发展出来。“基因编辑”和“干细胞”至少打的幌子”治病救人,像马鞍和火药解决的是军事问题。技术一旦发展起来,到底都引出什么变化?这一点,事先不是这些技术专家就能知道的。整个社会组织,包括人们的思想,都一直在适应技术进步而加以调整。

以前技术发展过程中,人类对应的思想调整是不是成功?这个历史需要争论,但是我们现在情况跟以前稍有不同。这个不同就在于以前的技术改变,虽然重要但是毕竟比较慢,换句话说还给了你制度调整、思想调整的余地。现在的技术呢,以人工智能和生物科技来说,整个趋势都是指数增长。在这种情况下,其实我们普通老百姓的思想转变是落后的。

从这个角度上来看,技术迅速发展形成的挑战是非常非常巨大的,因为我们做技术有时候也是一种迷狂,就是要把事情做出来。你问科学家的话,科学家当然会说多多少少和人类福祉是有关系的,可实际情况也许解决了具体的某个问题的同时,会引发另外一些问题,这恰是人类一直以来所面临的问题。

人类的自我复制

邓宏魁:在10年前,日本的技术已经可以把一组简单的基因转到普通细胞里面,让那个细胞变成“永久性细胞”,专业上它叫做IPS(Induced Pluripotent Stem-Cells,即诱导性多能干细胞,至少是在细胞水平上达到了永生。现在的技术已经可以做到让IPS细胞在体外无穷止的生长出新细胞,成为一种简单的组织细胞,这个组织细胞可以像盖房子一样成为基础材料。将来在这个技术基础上,人能够制造出所有的组织细胞。到时候身体哪里坏了,不管什么原因,买一个新的换上就可以。在这种新的可能性下,我觉得对很多人就有意义,比如说出事故脊髓瘫痪的人站不起来了,用这个技术可以帮助他重新站起来,修复疾病。

干细胞既然是种子,也就有不同的等级制度。最高的等级是全能干细胞(Totipotent Stem-Cells,TSC),一个细胞便可以克隆出人,而且只需要这一个细胞。再往下,比如血液干细胞只能造血。造血干细胞非常有意义,它的技术成熟了以后献血就不需要了。体外可以直接造血。这样的造血干细胞,未来10年到20年就可以做到。我们在一个突破性的阶段,未来20年会有革命性的事情发生,而且干细胞的技术比基因技术更成熟,因为干细胞毕竟第一步技术性突破是在1998年,到现在已经18年左右时间了。任何一个生物技术的成熟,一般都需要20-30年时间,会得到一个成熟周期。现在有一些已经到了非常接近应用的阶段了。

多潜能干细胞(IPS)在我们的身体里比普通的细胞少得多,它存在肌体发育过程中,构建肌肉和血液的时候存了一点,就像存款机一样,面对每天各式各样的损伤,我们的身体就靠这种干细胞产生新的细胞来修复你损伤的病变。在需要的时候,它甚至可以大量复制,产生新的功能性细胞,替代衰老病变损伤的细胞。以前人类没有活这么长时间,存的IPS干细胞数量是有限的。自然进化允许你活到40-50岁,生了下一代后,个体基本上任务就解决了,是现代医学的进步,让人活得比以前长,可同时“存款”就不够用了,所以我们就需要制造更多干细胞出来。

活体储存的永生

朱云来:能够复制以后,你提到一个“永生”,你以什么概念说它是“永生”?

邓宏魁:“永生”是好几个概念,比如说细胞能不能永生?取出皮肤细胞在体外养殖50代就不能再增殖。可是多能干细胞为什么能够永生?它在体外养多长时间都可以,只要正常环境下。

朱云来:就是细胞不死。

邓宏魁:对,在细胞水平上走出生老病死

朱云来:现在大家讲的梦想,都是根据现在的成功而言,现在具体到了什么阶段?

邓宏魁:我讲一个例子。日本做的人造软骨,放在猪身上可以支撑30公斤的猪,这是人造的器官放到猪身上。

朱云来:这是器官再生,然后按照传统手术装进去?

邓宏魁:这是一种方式。还有一种方式是不用做手术,不在体外,就是增加体内存的干细胞。

朱云来:我们现在理解了这种机理,就是干细胞注入进体内就可以起作用的。

邓宏魁:现在有一个应用大家可能非常熟悉,白血病要做的骨髓移植,就是移植骨髓里的造血干细胞,这是一个成功的案例。未来的突破在哪里?因为骨髓捐献和匹配都非常困难。现在的目标是在体外把这种细胞做出来,不需要他人来贡献骨髓配型了,这才是最根本的解决方法。

朱云来:哲学家想得是更长远的,如果这一切全都实现了,我们真的不死了。

邓宏魁:走出生老病死的轮回。

朱云来:这里边其实是两个概念。一个是你不死,一个是复制,不是一个概念。

邓宏魁:我们把这几个拆开,先讲“生”。“生”的话,将来把这种全能干细胞做出来,人可以克隆自己。大家利用干细胞在体外可以做出未来——精子和卵子。以后需要找人结婚,受精卵都能自己造出来,再放回身体里培养。我讲一个比较近的例子,日本科学家做的。干细胞研究做到什么水平了呢?把大鼠的早期细胞打入小鼠体内,结果新小鼠生出来以后,眼睛是大鼠,其它地方还是小鼠。现在就准备把人的细胞打到猪身上,猪的某一个器官就是人,将来养一群猪,这个猪是你的肝脏,那个猪是你的肺脏,需要的时候就拿来用,这也是一个方法。

朱云来:相当于活体储存。

精神的物质?

朱云来:如果你刚刚说的这个技术实现了,那人类岂不是可以培养一个“专属的奴隶”?可以让他做任何你喜欢做的事情。我最近看到一个新闻,我借此机会请专家聊聊。说突然现在发现有一种思想物质的存在,就是实际上过去我们认为思想、灵魂跟肉体跟细胞是两回事。但是现在好像说这个思想是有物质表达的,也是一种物质。有这么回事吗?

汤超:这个要从两方面讲,现在有一些研究提出一些假设。就是说人的思维当然肯定是有物质基础的,但是这个物质基础不是我们想象中只有大脑那么简单的,就是物质基础罢了,而是有量子力学在里面的。“量子纠缠”这个东西现在还没有证据,有可能会有,如果有“量子纠缠”的话,可能我跟你会有“量子纠缠”就是心灵感应,这是有可能,就是说不能排除。一个是我们对思维有更深刻的认识,还有一个是思维可以脱离物质存在,后者是不可能的,至少是现在来看是不可能的。

科技发展在不断突破我们的伦理底线

邓宏魁:刚才说了用猪作为活体储存器官。为什么选择猪?因为猪跟人的体型相近。我们看迪士尼里的怪兽,杂交物种,并非不能生产出来了。现在可以做契合动物,这就会产生别的问题,所以我们有几个底线不能做。第一个,在猴子身上做人的生殖系统需要小心。如果这个猴子产生了人的精子,那个猴子产生了人的卵子,那这猴子万一交配,生下来的是什么?第二个,猴子身上不准碰神经系统。现在可以把小鼠里面90%细胞变成人,小鼠脑子里都是人的细胞,但是这个实验不能在猴子身上做的,如果猴子里脑子细胞变成人,说不定就关不住它了。第三个,猴子的面部基因不能改造。生殖系统,人面系统,神经系统都不能碰。现在做研究的话,有伦理委员会管我们,哪个允许做,哪个不能做。

朱云来:这个可能不太管用吧!真的会检查吗?你们做了我们怎么知道呢?我们都是门外汉,东西你放在我眼前我们都认不出来。因为我觉得这不是一件小事,就是你对这个世界,靠什么维持你说的“禁区”?我们有立法都不见得有人执行呢。

邓宏魁:科学家还是一个有自律性的群体,特别是干细胞领域,我们国际干细胞学会是国际上最权威的,大概几千名科学家在里面,我们专门成立了伦理委员会,制订各国统一公认的标准,很多地方就履行它作为指南,然后参照。

朱云来:按照这个指南起诉惯用吗?

邓宏魁:不一定有法律约束,但至少有一个准则。这里画一条红线,什么东西不允许碰。

陈嘉映:当这个技术是非常尖端的时候,顶尖的做干细胞的大家都知道,那这个伦理委员会的制度可能差不多。如果这个技术过10年之后变成了很多人都知道、都能操作的,比如原子弹,放在40-50年代的时候,只有最尖端国家和科学家可以做,过几十年人人都能做,那时候怎么能够控制住?在利益驱动下,好奇心驱动下,民族主义的驱动下。

汤超:接着你原子弹的问题,于老师是我们老前辈,我想让于老师讲。原子弹造出来很多年,原子弹没有毁灭地球。科学技术有时候是比较盲目的东西,是探索大自然的东西,是双刃剑,那生物技术以后会不会毁灭人类呢?

于渌:这一点问题本身我觉得大家不用太担心,为什么呢?就是我不说政治上或者舆论上怎么讲“自律”这件事情。就是说科学家作为一个群体,他的自律这一点是一个不用强加给他的,他自己,就他的职业本身就会有。因为现在这个东西本身,要靠法律是不行的,即使是非常完备的法律也没有绝对约束力……

魏文胜:我只能代表一部分从事科研的从业人员,我觉得靠我们自律是不靠谱的。我觉得人嘛,不可能对一个群体说我相信它或者不相信它,因为太庞大了。所以我觉得靠自律是不靠谱的,但是话不是这样说的,我觉得只能作为科学家,我们会有一个机制性的群体反思跟措施。但是话再说回来,其实所有的在当代不符合伦理的,认为所谓不对的,其实无一例外都会被突破,“大部分被突破”这样说得准确一点。

去年有人用三倍体受精卵做人的修饰,立刻引起轩然大波,虽然上临床上不会化为个体,但是第一次接触到运用受精卵做这件事情,这是一条红线,所以立刻开了一个伦理会议,但是到了现在,英国已经批准了,在欧洲一些国家也可以做了。所以我觉得最后都成为了哲学问题,我认为不重要了。我觉得生命科学,包括整个科学的发展,其实最终会毁灭人类的,就是多长时间我不知道,因为这个是一种,你无法从道德,或者法律,是人为的去阻挡的。科技发展是挡不住的,有着自然的规律。

汤超:我想说这个科学和技术,在人类历史上一直有这个问题。包括从电的发明开始,一直有这个问题,包括医学,只不过现在这个问题好像比较严峻了,引起我们很多深思。你不能保证每个个体科学家会做一些很出格的事,但是作为科学家群体的话,还是会有一些措施,而且作为科学家群体去对抗某些出格的个人科学家,还是应该可以制服他们的。我个人还是比较乐观的。人类不会被毁灭,可能被重新的,升华也好,变异也好,重新变成一个新的东西。生老病死没有了,那是不是人的整个意义就不一样了,整个会有很大的变化。

陈嘉映:我觉得这里面我们需要讨论两个问题,第一个我觉得特别是在中国这种情况下,干细胞技术和基因技术是很多人不了解的。民众需要被启蒙和讨论,科学技术实际上都需要这种民智启蒙。为什么最先热衷于研究核裂变的科学家,最后变成了最激烈的捍卫人类的公正,反对核武器的一批人?就是因为这个社会的启蒙,民智的启蒙,而这一条是今天社会做的不够的。启蒙恰好跟我们今天教育制度,跟舆论,很多东西都是有关系的。第二个就是监管的问题。

魏文胜:很多事情是缺乏监管的,但是监管恰恰是我们今天无法讨论的一个问题,可监管又不是一个关于科学的问题。我觉得这是社会问题,是文化问题。一个新兴的那么有革命性的、爆炸性的、颠覆性的技术出来以后,其实最需要小心,因为我个人觉得是“欲望是魔鬼”。一个新技术出来以后,的确在文化方面,艺术方面有非常大冲击力,但其实这不是科学的东西,是变生出来的以前完全没有的东西,这是颠覆性技术带来的好处或者坏处。

我们真的那么渴望长寿乃至于永生吗?

陈嘉映:有人问到基因编辑,干细胞蕴藏这么大风险,为什么还要研究?我想这肯定不是谁允许不允许的事,这是一个社会共谋,就是整个社会的要求,不是允许,是在鼓励,是希望做这些事情。作为每一个个人,也许希望自己更健康,更漂亮,或者更怎么样。但是我们真的强烈到要自己永生吗?首先永生不只是生物学上的事情,可能就是“活够”了。对于大多数动物来讲,的确是生殖期结束了,个体存在的意义就死亡了,应该换到下一代去了。人之所以生完孩子还不死,是人需要哺育和教育孩子,否则人就没有必要活着了。

我们真的那么渴望长寿乃至于永生吗?这是一个值得问的问题,不是天然就有回答的。如果我们都长寿了,我们还要不要孩子?以后永远是你看到我,我看到你,这种永生有意思吗?我只说科学技术发展到今天,解决的问题是相当明确的,它引发的问题却不一定有明确答案的问题,但我们所有人都难免去想它能引发什么。

朱云来:我觉得他们是解决了人的永生问题,到那时候就像退休一样,可能600岁时候就必须得死,会有一个死的时间点,就像人退休一样。

陈嘉映:其实这涉及到邓先生一开始讲的“走出轮回”。“走出轮回”好像是多么鼓舞人心的目标,但也许“跳入轮回”才是我们人类的目标,这也说不定。

最大的不平等也许就是新科技?

汤超:这种情况现在中国就有。医疗在中国就是不平等的,《人类简史》里提到科技会成为下一个社会不平等因素,有钱人不仅仅物质生活更富足,他还能够得到更好的科技帮助而活的更久,这种‘不平等’就是被放大化了的医疗问题,是把焦虑放大话了。它从根本上是一个政治问题,不是科学的问题。科学可以做到进步,但是哪些人能够受益?还有哪些人没有钱去受益?这显然是一个政治问题了,是需要很多包括政治家和大家共同去担心的事。

说到这里我想提醒大家一个问题。科学技术给大家带来很多好处,如果没有科学进步的话,我们在座的大部分人早就不在了,活到30岁就应该全部死掉,因为这是进化赋予的年龄,我们在生下后代之后就没有意义了。那为什么还活在这个世界上?我们没有永生不老,但是活在世界世界上多余的,我们为什么要活着?这个世界上30亿人,如果活到30岁的人全部自动自杀的话,世界人口不就少一半吗?那年轻人不就会活得更好吗?因为我们实际上已经占了年轻人资源。就像魏文胜说的,以后我们可以活到120岁、150岁,可以活得更健康,那是好事,也是坏事,这不能决裂来看,说现在有飞跃,我们说活到80岁正常,活到120岁不正常,这是不现实的,因为我们人类一直都是这样过来的。科学和技术既带给我们很多有益的东西,但也确实带来了很多挑战和危险。「玉河夜话」的交流也是这个目的,大家经常交流,希望我们都能享受到益处,危险能够降到最小。我们请哲学家总结一下!

陈嘉映:最后总结一下今天的讨论。其实我们这会儿要讨论的,不是说科学带来好处和危险,而是特别想探讨一下,随着科学技术的进步,社会改变之后,我们的观念会产生什么改变。到底有什么东西会让我们重新思考,会让我们感受?至于说以这种贫富差距,这也不只是一个政治问题。我看到一个说法,不完全是开玩笑的说法,说以后90%人就是从小戴着头盔放在屋子里,吃饱了就觉得很幸福,剩下10%的人在研究基因剪辑、干细胞、金融,他们控制着这个世界,发展这个世界。然后他们养活那90%的人,以前是90%人养活那10%的人,以后就是10%的人养活90%生活在VR里的人。

这种可能性可以当成一个笑话,但也的确是,你看我没有任何不敬的意思。就是以前的封建社会,故宫那么辉煌,就是从农民的一粒粮食中抠出来的,但是现在哪个国家不是往农民身上贴钱呢?转变的确是巨大的。我觉得今天要仅仅讨论未来科技发展的好处和坏处,就稍微有一点单调,而科技发展带来的巨大变化,使我们对世界的感受,对世界的观察和思考,不一定黑和白,带来了哪些方面的改变,这些讨论起来是比较有意思的。

翁菱:谢谢各位科学家。“人工智能”和“生物科技”,两种技术是人类对自己的拷问也好,探索也好,不知道它们将把我们带到哪里去?但是我想,我们这里有专家可以从专业上指导、我们有各种学科的思想者一起,大家常常在一起,总是不会那么孤单。谢谢大家!

END